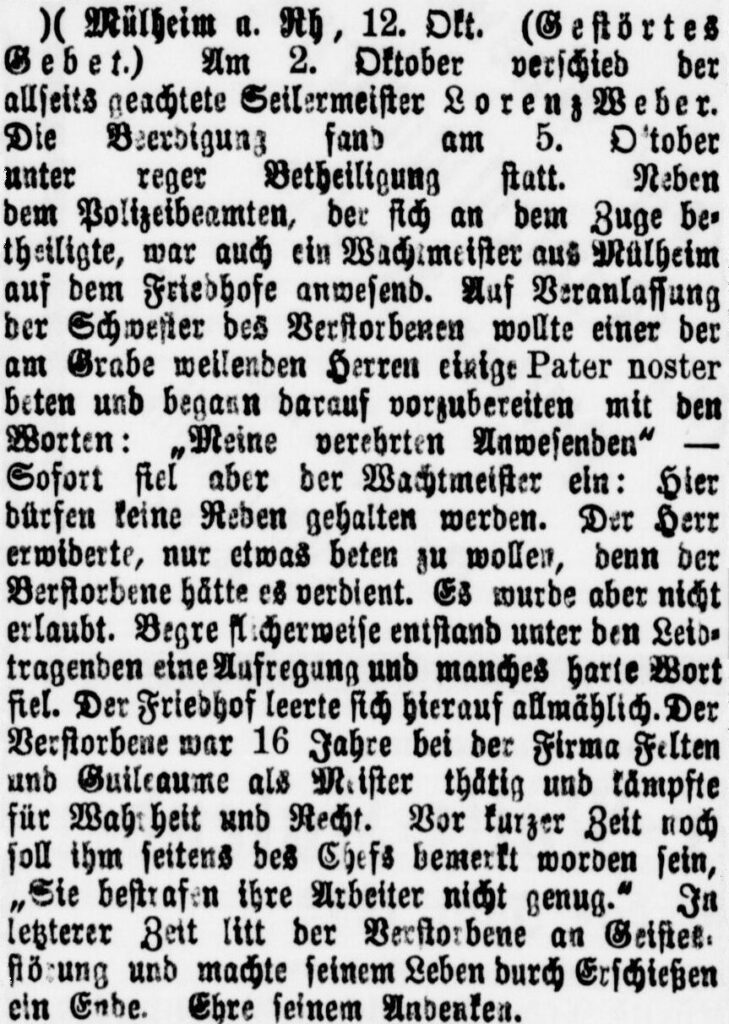

Hein ist zum ersten Mal verliebt. Der Vater erfährt von seinem Chef eine Kränkung und erschießt sich. Seine hochschwangere Frau und die Kinder sehen einer ungewissen Zukunft entgegen. [1891/92]

Über die Straße, in die der Fabrikausgang mündete, zogen dichte Rauchwolken hin, auf das Pflaster lange Schatten werfend, die sich in ständigem Wechsel verbreiterten und wieder verengten. Vereinzelt überquerten Frauen mit Einholekörben den Damm.

Auf dem Bürgersteig, dessen Asphalt vielfach abgeplatzt war, ging gemächlich Hein, die Linke lässig hin und her pendelnd. Er trug zu einem dunkelgrauen Jackett einen abgetragenen schwarzen Schlapphut. In seinem Gesicht traten die Augenbrauen etwas vor, und über der Oberlippe zeigten sich Ansätze von Flaum.

Vor ihm verloren sich Gruppen von Arbeitern in der Ferne, bogen in die Seitenstraßen ein.

Aus der entgegengesetzten Richtung näherte sich ihm ein Mädchen. Er erkannte Julchen Spieker aus den der elterlichen Wohnung gegenüberliegenden Häusern. Schon immer hatte er sie gern gesehen, sich aber nie gefragt, warum wohl. Er wusste nur, dass ihr Erscheinen ihm jedes Mal einen besonders freundlichen Gruß abzwang.

Heute kam sie ihm besonders nett vor; nun ja, ein angenehmes Bild, das vorübergehend trübe Gedanken verscheucht, oder deren Aufkommen hinausschiebt.

Sie war wohl kaum 16 Jahre alt. Auf ihrer kräftigen Gestalt, die eine blaugrau gestreifte Schürze mit Puffärmeln zierte, ruhte ein runder Kopf mit hoher Stirn und dunklem Haar. Die braunen Augen blickten ruhig und frei umher. Am besten gefielen Hein die tiefen Grübchen in den Wangen und der gutmütige Zug.

Er wollte wegsehen, es gelang ihm nicht. Lange ruhten ihre Augen bei der Begegnung ineinander. Er empfand Scheu und musste doch wieder lachen.

„Tag Heinrich!“, huschte sie an ihm vorbei, ihn mit dem Einholekorb streifend.

Ihr Bild blieb in ihm, mehr als das. Mit dem langen Anschauen hatte sie wohl etwas in ihn gepflanzt; ein Gefühl, wie wenn man ein schönes Buch, mit dessen Inhalt man eben vertraut werden wollte, unter Zwang der Zeit oder Arbeit aus der Hand legt.

Er wandte sich, ihr folgend, sah sie aber nicht mehr lange, da sie gleich hernach zwei Stufen zu einem Laden bestieg, leicht wie gehoben, ihn wohl nicht bemerkend.

Im Weitergehen bedauerte er, ihr Gesicht nicht mehr gesehen zu haben. Warum verlangte er danach, musste er sich jetzt fragen.

Wenn später alle Frauen und Männer heiraten, musste es wohl natürlich sein, dass er Julchen gerne sah. So etwas, was von selbst kommt, so wie man Lust am Baden und Turnen bekommen hat. Vielleicht wäre es schön, sich mit einem Mädchen zu befreunden. Ein Mädchen hatte eine andere Sprache, ein besonderes Wesen; etwas, nach dem man Verlangen haben konnte, wie man als Kind nach der Mutter verlangt hatte. So war es ihm grad eben gewesen. Und so spazieren gehen, erzählen, sich einander mitteilen. Das musste wohl schön sein.

Aber die Mutter. Was würde dann mit ihr sein? Oh, wie gern hatte er die Mutter, nie würde er sie gegen einen anderen Menschen eintauschen wollen. Das Gefühl, das er empfand, war ja auch nur ähnlich dem Verlangen nach der Mutter, aber eigentlich etwas ganz Neues, Fremdes und doch Schönes.

Wie es jetzt seinen Kopf hob, dieses Gefühl, seine Schultern drehte, ihn nach dem Laden umschauen ließ, zu sehen, ob Julchen nicht wieder hervorkäme. Er sah sie nicht, sicher war sie schon vorher herausgetreten und weitergegangen.

Er ward sich mit sich einig, das Wiedersehen nicht ganz dem Zufall zu überlassen, sondern öfter zu achten, ob sie ihm nicht über den Weg liefe. Für heute begnügte er sich mit der Feststellung, entdeckt zu haben, dass eine Freundin etwas ganz anderes sein müsse als ein Freund und wahrscheinlich mehr.

Cornelchen stürmte ihm entgegen: „Hein hast Du Hasenbrot?!“ „Nein“, sagte Hein bedauernd, den Kleinen rittlings auf die Schultern hebend, der, eine Faust vor den Mund legend, laut drauflos trompetete.

* * *

Stumpf vor sich hinbrütend trat Lorenz vor die Schwelle des Hauses. Die Hoffnung auf den erwarteten wirtschaftlichen Aufschwung war empfindlich umdüstert. Die amerikanische, wie auch andere Firmen verlangten die praktische Vorführung der von ihm erfundenen Maschine. Da er aber keinen Finanzmann fand, der sich heranwagte, sah er sich gezwungen, sie nun doch seinem Arbeitgeber anzubieten, der, den hohen Wert erkennend, sofort die Herstellung in Angriff nahm. Das „Felseck-Patent“ wurde Betriebs- und Stadtgespräch. Ließ der Chef ihm also die Ehre, so nahm er ihm doch gleichzeitig den Rest vom Glauben an ein würdiges Äquivalent. Eine Gratifikation von Dreihundert Mark, eine kleine Gehaltsaufbesserung und der Titel ‚Obermeister‘, das war alles. Mehr Forderungen hatte Kommerzienrat Von Bergmann entrüstet abgelehnt: „Aber Herr Felseck! Es ist doch Ihre Pflicht, für die Interessen der Firma zu arbeiten!“

So nahm Lorenz die Türklinke in die Hand mit der erdrückenden Gewissheit, dass der findige Geist ungeschützt dem Geldmann preisgegeben sei. Er konnte sich weiter für 300 Leute den Kopf zerbrechen, Tag für Tag, Jahr um Jahr zuschauen, wie seine Maschine Geld machte. Stunde um Stunde! Das würde schlimmer werden, wie eine Folter. Jeder Verbrecher weiß, dass er wegen einer Schlechtigkeit bestraft wird, selbst wenn irgendetwas Entschuldbares ihn schuldig werden ließ. Er aber sollte bestraft werden für eine große Tat, die dem geplagten Arbeiter Erleichterung, dem Chef für dauernd erhöhten Gewinn brachte. Er sollte sich weiter mit einem Schoppen Bier als einzige Erholung begnügen, die Kinder nach wie vor darben. Sogar 2.000 Mark Vorschuss mussten zurückgezahlt werden. – Das ist es, wodurch ich in seine Hand gegeben bin, empfand Lorenz, und die ganze Familie, die mich zwingt, beim Brot zu bleiben. – Und so einer heißt Kommerzienrat! – Daraus wird nichts! Für mich gilt auch das Wort: Jede Arbeit ist ihres Lohns wert! Lieber gehe ich zugrunde, ehe ich mir mein Recht vorenthalten lasse!

„Ha hahaha!“, erschütterte er mit hässlichem Lachen den Flur. „Frau! Zieh Dich an, wir wollen uns mal einen vergnügten Abend machen.“

Verwirrt trat Mathilde ihm entgegen. „Was ist denn los?“

Lorenz sah hinter ihr Hein stehen, den er barsch anfuhr: „Geh hinauf, Dich waschen!“

Hein begriff das nicht, da es ohnedies üblich war, sich jeden Abend nach der Heimkehr von der Arbeit zu waschen. Was wollte der Vater? Aus Protest gegen den unmotivierten Befehl biss er sich auf die Lippen. Oben angelangt erschien es ihm angebracht, sich unter Verzicht auf das Abendbrot gleich zum Schlafen hinzulegen. Wer konnte wissen, was es bei dieser Laune des Vaters noch geben mochte?

Er trat in eine niedrige, weißgetünchte Kammer. Unter der schrägen Wand standen zwei schmale Betten und gegenüber eine Truhe.

Ein Schuss schreckte ihn jäh aus dem ersten Schlaf auf. Ein zweiter gellte nach, ganz nah.

Er fühlte, dass des Bruders Platz neben ihm noch leer war, sprang in die Hose, stand auf dem Podest und sah, dass die Mutter, begleitet von Johann, die Treppe heraufkam.

Die Blässe ihres Gesichts gewahrend, stammelte Hein entsetzt: „Der Papa?!“

Mathilde antwortete nicht, nur die Lampe schwankte ein wenig, stand aber gleich wieder fest in ihrer Hand. Sicher nahm sie die letzte Stufe, Hein mit ihrem Blick streifend. Mit Grabesstimme entrang sich ihr ein Seufzer und sie drückte müde die Tür auf.

Da lag Lorenz, mit dem Kopf an der Wand, quer über dem Bett. Die Hand des auf der Brust liegenden Armes hielt lose den Revolver.

Nur schwer vermochte Mathilde Gedanken zu fassen. Ach wie schön begann das Leben mit ihm und wie bald ward es zur Hölle. Und doch hätte er ein guter Mann sein können. Was hatte sein und ihr Leben vernichtet? War es der Alkohol, das Patent, sein Vater oder der Kommerzienrat? Es war nicht auszudenken! Warum musste ein so blühendes Leben sich selbst vernichten? War es von niemandem zu verhüten, auch von Gott nicht? – Über ihre unbewegten, wie aus Stein gemeißelten Züge rannen Tränen.

Auch Hein und Johann schluchzten leise. So schrecklich war das!

So lag der Vater da? Tot, nichts mehr. Welches Geheimnis umgab diese furchtbare Tat?

Beim Austritt auf die Straße musste Hein eine große Menschenansammlung passieren, aus der viele Bemerkungen sein Ohr streiften:

„Die armen Kinder!“

„Ein Saufkopf weniger. Da trauern die Wirte.“

„Seinen Leuten war er gut.“

„Das ja. Aber die Frau verliert nicht viel.“

„Wohl wegen dem Patent?“

„Denken Sie?“

Hein hörte es nicht. Einige der Leute machten ihm, ihre Rede verschluckend, Platz. Still vor sich hin weinend beeilte er sich, den Bahnhof zu erreichen. Eine Frage hämmerte sein Hirn, beharrlich, unerbittlich Antwort heischend: Warum hat der Vater sich erschossen? Ob die Verwandten in Köln sie ihm geben würden? In der Nacht kam er zurück. Dürftig brannte in der Wohnstube Licht. Ganz vorn saß Mathilde, die Augen zu dem dunklen Winkel gerichtet, in dem die Decke sich mit der gegenüberliegenden Wand traf. Anscheinend ganz ohne Gedanken stierten die Kinder auf den Tisch und den Boden, von seinem Kommen kaum Notiz nehmend. Aber warum taten sie nichts, kam es ihm durch den Sinn, warum sagte keiner etwas; es musste doch sicher etwas geschehen, viel besorgt werden?

Dann fühlte er Leere im Kopf, setzte sich mit brennenden Augen zu ihnen: „Soll ich Petroleum aufgießen?“, flüsterte er, da ihm die Stille unheimlich wurde. Nachdem Mathilde wortlos verneinte, bemerkte er erst, dass sie, häufig aufblickend, immer wieder ihn und Johann gequält ansah.

Mathilde sah, noch dunkel, die Zukunft. In zwei Monaten ist ein Neues da, das Letzte. Aber es wird keinen Vater haben. Sie wird sich quälen müssen wie bisher. Wenn sich nur die beiden Ältesten vertragen. Hein ist schon etwas reif und hart, Johann empfindsam und zart. Endlich erklärte sie sich mit versagender Stimme: „Was soll nur mit Euch beiden werden?“

Hein und Johann reckten sich auf ihren Sitzen, Johann begann zu keuchen. Er gedachte der vielen Sträuße, die er in den letzten Jahren mit Hein ausgefochten, wozu die ihnen anvertraute Verwahrung der Kleinen Anlass gab. Dass die Mutter sich nun darum sorgte, drückte ihn sehr. Schluchzend fiel er vor ihr auf die Knie, laut rufend, indem er auch Heins Hand ergriff: „Sei still, Mama! Hein soll fortan unser Vater sein!“

Da verklärten sich Mathildes Züge, wenn sie so gute Jungen hatte, wollte sie sich vor dem Schicksal nicht mehr fürchten. Sie musste vor Rührung weinen, da sie sah, wie Hein und Johann sich umarmten.

Wimmern und Ächzen hob wieder an. Es erstarb erst in dem Maße, wie eins nach dem anderen die Treppe erkletterte und sich oben durch die Tür schob.

Hein nahm als letzter von der Mutter Abschied. „Mein guter Junge!“ sagte sie, ihn küssend.

Was mochte die Mutter empfinden, dass sie, ohne direkten Grund, so zu ihm sprach, sann Hein nach. Und wie unendlich lange war es her, dass man sich im Hause küsste? Sicher dachte sie an Johanns Wort ‚Vater‘, als sie ‚Mein Junge‘ sagte.

‚Vater!‘, groß stand das Wort vor ihm, verdichtete sich zu einer Last, die sich schwer auf ihn senkte.

‚Vater‘ – von sechs Kindern. Und er wusste nicht einmal, wie Kinder entstanden. Langsam erklomm er die Treppe. – In ihm meldete sich etwas, ihn gemahnend, dass der Tag nicht recht beschlossen sei, dass er etwas tun müsse, was seine neue Aufgabe gewissermaßen einleite. Er hielt an, beugte sich über das Geländer, sprach fest und laut: „Schlaf gut! Mama!“

Während er sich wieder aufrichtete, erschien Mathilde im Rahmen der Küchentür, mit auf dem Leibe verschränkten Händen, wie ein Bild auf hellem Grunde.

Groß und fragend suchten ihre Augen den Rufer, standen sekundenlang auf ihm. Armer Junge! Er musste in diesen Stunden Jahre übersprungen haben, dass er so sprach. Dann senkte sie wieder den Kopf, um sich langsam zu wenden. „Ja! – Du auch“, klang es eben hörbar hinauf.

* * *

Langsam mit sinnend zurückgeworfenem Kopf, schritt Hein in der Küche auf und ab. Auf dem Tisch stand die Lampe, ein heller Kreis zitterte unter der Decke. Das Licht erreichte kaum die unteren Teile der Möbel. Zuweilen warf Hein einen Blick durch den Spalt der Seitentür, durch den er das Fußende eines Bettes sah. Um den Hals der Zierknöpfe war eine dicke Kordel gewunden.

Missmutig gab er sich seinen Gedanken hin. Drei Monate waren seit Vaters Tod vergangen. Die Wallfahrt hunderter Arbeiter an die Bahre, die ungeheure Beteiligung derselben an der Beerdigung, die man als eine der größten der letzten Jahre bezeichnete, schob sich immer wieder in sein Denken, ließ in ihm die Erkenntnis reifen, dass die Ursachen des Selbstmordes nicht im Hause zu suchen waren. Sicher hatte der Kommerzienrat irgendetwas damit zu tun. Wenn er doch den Widerspruch zwischen der Beliebtheit des Vaters und dem fast pausenlosen Streit zu Hause lösen könnte. Sicher hielt die Mutter ihn für noch nicht alt genug, mit ihm darüber zu sprechen. Nun, was sie tat, war wohl richtig. – Heute sollte ein Kind geboren werden. Das bedeutete Krankheit.

Wimmern drang aus dem Zimmer, dann ein Ächzen, als habe die Mutter einen gefüllten Waschbottich auf den Stuhl gehoben. Und anhaltendes unverständliches Murmeln einer zweiten Frau.

Hein setzte sich auf das der Tür zunächst gelegene Ende der Bank, wo sich ihm die Wärme des Nebengemaches ein wenig mitteilte.

Der Nachthimmel war tief grau, einzelne Sterne standen zwischen langsam dahinziehendem Gewölk, das feine, senkrecht fallende Flocken abwarf, der alten Schneedecke matten Glanz verleihend. Hauchdünne Eisblumen wuchsen von den unteren Scheibenrändern der Gartentür hoch, an deren Fuß zwei zusammengerollte Säcke nebeneinanderlagen.

Nun werden wir acht sein, mit Mama neun, rechnete Hein. So ein Kleines kostet auch Geld. Windeln und Jäckchen würden wohl noch von den anderen da sein. Aber Milch und Brei und mal was anderes, feines, was Große nie erhielten, müsste beschafft werden. Frau Erfling, die Hebamme, würde auch viel Geld bekommen. Ob er mit ihr sprechen sollte, dass sie es billiger mache? Die Mutter würde sich das wohl verbitten, es Bettelei nennen. Hein wusste aber schon, dass es allenthalben üblich sei, dass Geschäftsleute sich langjähriger Kundschaft gegenüber schon einmal kulant zeigten. Solange er denken konnte, kam die Hebamme fast jedes Jahr. Gerade 14 wären es heute. Wenn verschiedene auch bald nach der Geburt gestorben waren, so hatte sie wohl doch ihr Geld erhalten.

Eine große, herrisch dreinschauende Frau trat herein: „Sieh! Ein frischer Junge!“, stand mit einem weißen Bündel vor ihm, aus dem ein knallrotes Köpfchen hervorguckte: „Etwas klein allerdings!“

„Ja, Frau Erfling!“, erhob sich Hein: „Und wie geht es Mama?“

Die Hebamme spitzte den Mund: „Gut, Junge, den Umständen gemäß.“

„Ja, dann möchte ich Euch zuerst mal etwas fragen.“ Da die Frau verlegen wurde und die Stirn runzelte, setzte er, ein wenig errötend, schnell nach: „Ich meine wegen des Geldes, Frau Erfling.“

„Hm, so”, machte die Frau interessiert: „Des Geldes wegen?“

„Ich meine, ob Ihr etwas billiger sein könntet – wenn Ihr mal etwas kulant wäret, Frau Erfling?“

Den Kopf einziehend, schielte jene nach der Tür, zog die ganz an, legte das Päckchen auf den Tisch.

„Ihr wisst ja, wie schlecht es bei uns ist“, vollendete Hein leiser.

Er fühlte, wie sammetweiche Hände seinen Kopf einkeilten, und sah in zwei schwimmende Augen. Aus dem Gesicht, das sonderbar zuckte, lispelte es: „Wie ein Mann spricht er – Gott, ich weiß es – Du sollst mich nicht umsonst gebeten haben.“

Sie zog den Kopf an sich, küsste ihn auf die Stirn. Dann lud sie ihn ein: „Nun komm.“

Mathilde lag kraftlos, mit bleichen, eingefallenen Wangen und trüben Augen im weißen Bett. Ihre Hände waren fast gelb. Nur schwer vermochte er seinen Schrecken zu unterdrücken, hatte er sich doch so immer Sterbende vorgestellt.

Seine Sorge erratend, beschwichtigte ihn die Hebamme: „In drei bis vier Tagen ist sie wieder wohlauf.“

Das befriedigte Hein. Er fand jetzt Gefallen an dem winselnden Geschöpf, das die Frau ihm reichte, und hob es hoch, dass seine Wange das Gesichtchen berührte. Wie schön das war; der Mutter und des Vaters Blut, wie man so sagt, also auch sein Blut.

Über sich hörte er ein dumpfes Geräusch. Die Geschwister wollten aufstehen, besann sich Hein. Er bettete das Baby in eine große Zigarrenkiste. ‚Havana 500‘ stand darauf.

„Seht, eine neue Puppe“, trat er an das Bett, in dem Nettchen, Klärchen und Zilla nebeneinanderlagen.

Jubelnd richteten sie sich auf, ergötzten sich an der lebenden Puppe, die zitternd und piepsend sich wand. Als Hein das Baby wieder hochnahm, meinte Klärchen vorwitzig: „Bist Du jetzt ein Papa?“

Hein erschrak, wusste nicht, was er mit der Frage beginnen sollte. In seinem Herzen wechselten mehrmals Verstörtheit und Freude, bevor er sich heiter entschied: „Natürlich bin ich ein Papa!“

* * *

Mathilde saß am Stubenfenster über die Nähmaschine gebeugt, deren heftiges Surren den Raum erfüllte. Klärchen stand vor dem Vertiko, mit einem gelben Lappen bedächtig den Staub von den Nippessachen wischend. Lorenz und Cornelchen saßen bei Schularbeiten.

Es klopfte an der Tür. „Tag!“, klang Heins Stimme etwas müde in das Surren.

„Tag“, entgegnete Mathilde, von dem Eingetreten, der sich neben sie stellte, kaum Notiz nehmend.

Den Rock zurückschlagend, zog er den Rand der Hose unter den Leibriemen hoch: „Mama, ich war schon vier Wochen nicht mehr üben, heute möchte ich aber nochmal gehen.“

„Ja“, lautete Mathildes Antwort. Die Störung verstimmte sie, raubten ihr doch die Kinder Zeit genug.

„Wieder zwei Schichten, das geht doch in die Glieder. Ich möchte mich dann vorher etwas hinlegen, wenn ich gleich essen könnte.“

„Mach es Dir warm“, gebot ihm Mathilde, ohne die Arbeit zu unterbrechen: „Lass es aber etwas aufkochen.“

Das gefiel Hein nicht. Er arbeitete mit geringen Unterbrechungen zwei, drei Schichten hintereinander, um alles aufzubringen, verzichtete auf jede Erleichterung. Er kannte kaum etwas anderes als Arbeit und Schlaf. Man sah ihn im Turnverein gern, obwohl er immer noch nicht Mitglied war. Und heute, wo er sich einmal eine Stunde abstehlen wollte, sollte er sich selbst das Essen zurechtmachen. Wozu lebte man dann?

Zu was war eine Frau da, bei neun Mäulern? „Mama!“, sagte er etwas trotzig.

Sie drehte sich ein wenig, zu ihm aufschauend: „Was?“; verfolgte weiter die Naht.

Heins Gesicht verzerrte sich. Mit dem Fuße aufstampfend schrie er: „Das mache ich nicht mehr mit!“, und das Surren verstummte.

Sich auf das Holz stützend, richtete Mathilde sich auf: „Was?“, unerhörte Spannung lähmte sie. Hein rebellierte, man hatte ihn aufgehetzt? – Wenn er aber recht hätte, was wäre dann? Was könnte sie ihm sagen?

Hein wurde es glutheiß. Endlich war es heraus! Mathilde drehte ihm noch den Rücken zu. Aber er war noch nicht fertig. Er musste es sagen, und wenn alles über ihm zusammenstürzen sollte: „Ich geh noch heute zum Armenpfleger!“

Die Geschwister erschraken. Würde es wieder so werden wie früher? Würde Hein so werden wie der Vater? Ihn mit einem langen scheuen Blick musternd, huschten sie aus dem Zimmer.

Mathildes Gestalt straffte sich, die Fäuste nach unten gestreckt, sprühten ihre Augen grenzenlosen Stolz und Verachtung: „Was sagst Du?“, zischte sie. Ihre Stirnadern schwollen an: „Armenpfleger?! Ha!“

„Ja!“, keuchte Hein.

„Niemals!“, schrie Mathilde empört: „Wer hat Dir das eingegeben?“ Ihre Fäuste schüttelten sich wie im Krampf. Dicht stand ihr ehernes, wachsfarbenes Gesicht vor dem seinen: „Die Nägel in die Erde und wenn sie bluten! Die Nägel in die Erde! Nur das nicht!“ Beschwörend erhob sich ihr Arm: „Nie und nimmer!“

Hein stand wie gebannt. Er wusste nicht, ob er zürnen müsse wegen so viel unsinnigem Stolz, oder sich beugen vor diesem übermenschlichen Willen: „Sei still, es ist ja gut.“ Seine Stimme zitterte. Er zog den Arm der Mutter, über dessen stählerne Spannung er erschrak, an sich, öffnete die Faust, um die flache Hand zu streicheln und ging hinaus.

Hinter sich vernahm er wieder das Brummen der Maschine.

* * *