Hinweis der Herausgeberin: Der Text enthält vereinzelt Begriffe und Stereotype, die heute als rassistisch bzw. diskriminierend erkannt werden. Ich habe mich dennoch entschlossen, das Tagebuch der Südamerikareise von Heinrich Weber aus dem Jahr 1905 im Originaltext zu veröffentlichen, weil er einen Eindruck der gesellschaftlichen Gegebenheiten und Denkweisen der damaligen Zeit vermittelt. Solche Inhalte spiegeln Zeitgeschichte wider, entsprechen aber in keinster Weise meiner Haltung.

Ulrike Henning-HellmichRio de Janeiro, 27. August 1905 (Hotel Freitas)

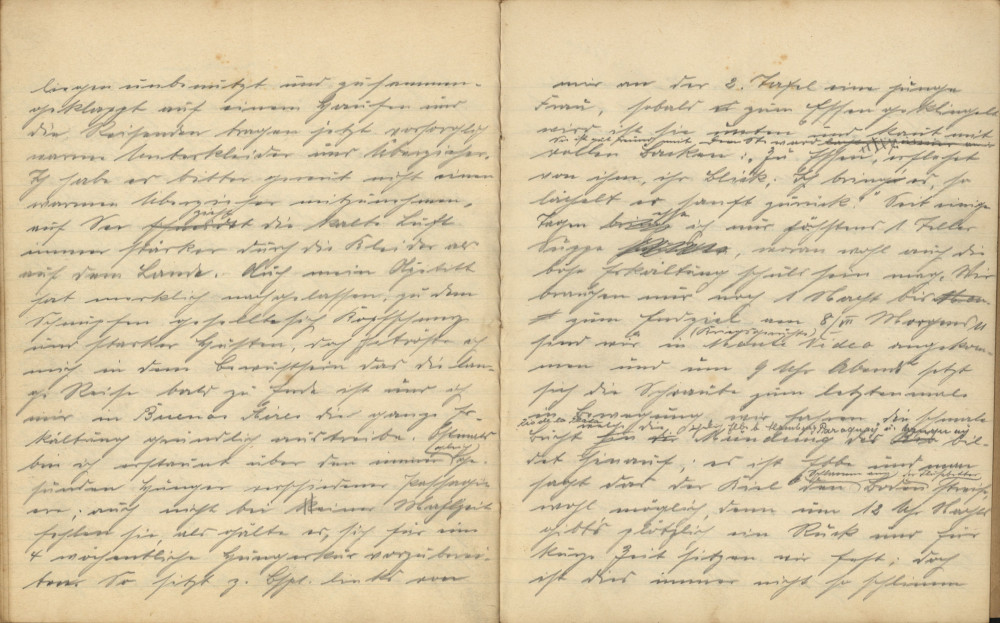

„Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen.“ Doch weil ich von Natur aus sehr vergesslich bin und mehr in der Zukunft als in der Vergangenheit lebe; trotz alldem jedem meiner Lieben zu Hause feierlich versprochen hatte, die Erlebnisse meiner südamerikanischen Reise zu schildern, so will ich nicht länger säumen, das, was noch in meinem Hirn sitzt, der Vergessenheit zu entreißen.

Mir geht es wie dem „Turner vom Kölner Hannoverschen Theater“: „Ich benne ennz als Kind fingen opp der ‚Götz‘ gefallen usw.“, und so habe ich mir immerfort mit der Reise kleine Notizen gemacht, an Hand derer ich nun meine Schilderungen beginnen will

Wie die meisten Leute, die nie oder nur wenig Arbeit haben, am allerwenigsten sich einige Stunden ihrer „kostbaren“ Zeit abspleißen können, so ging es auch mir bisher. Oft hat mich in den ersten beiden Monaten nach meiner Abreise die Langeweile geplagt und doch habe ich nicht die Zeit gefunden, bis heute in Rio, der Haupt- und Handelsstadt von Brasilien. Gestern bin ich hier mit einem italienischen Dampfer angekommen; ich hatte eine viertägige Seereise von Montevideo Maquai, meinem letzten Wirkungsorte. Die Verpflegung war die denkbar beste, was Wunder, dass ich mich heute in vorzüglicher Stimmung befinde. Der Seewind hat mein träges Hirn durchbraust, und so geläutert mögen die Erinnerungen durch meinen rechten Arm und diesen Bleistift fließen, meinen Lieben zu Hause und allen, die sich für mich interessieren, verkündend, wie meine Reise verlief.

Pfingstmontag [12. Juni] war‘s, als ich meinen Koffer packte und noch einige nötige Einkäufe machte. Tags zuvor war ich noch mit Traudchen und Netta in Brühl gewesen; wie leid hat es den beiden Schelmen getan, dass im Pavillon nur Konzert war und nicht getanzt wurde, missverstimmt hatten wir uns mit quietschender Musik, miserablem Kaffee, Margarine und warmem Bier in einzelnen Gärten begnügen müssen, doch hatten wir den Humor nicht verloren, und deutlich sehe ich noch auf dem Wege zum Brühler Bahnhof mein liebes Fräulein den Sonnenschirm auf der Nase balancieren.

Netta gelingt es sogar, dem Papa mit sicherem Hieb einer Gerte den Hut vom Kopfe zu säbeln, so dass er in weitem Bogen ins Gras fliegt. Der kleine Bruder Jakob, der uns begleitete, machte allerlei exzentrische Bock- und Luftsprünge, und als ich mir noch mit wichtiger Miene für die Reise am Bahnhofsautomat eine Taschenapotheke, die weiter nichts enthielt als eine Nadel, ein Stückchen Zwirn, ein erbsengroßes Stückchen Zucker, zwei leere Glasröhrchen, die einstmals Salmiakgeist und Hoffmannstropfen enthielten, „zog“, da gab es wahre Lachkrämpfe, so dass ich bald genötigt war, meine neue Apotheke zu gebrauchen; wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ein Unbeteiligter hätte nicht ahnen können, dass diese heiteren Menschenkinder sich am Folgetage für 4-5 Monate trennen mussten. Wie gerne hätte ich mein Frauchen mitgenommen, jedoch kamen wir mit Recht zu dem Schlusse, dass es besser sei, wenn ich diese beschwerliche Reise alleine mache; es hat mich nicht gereut. Wahrscheinlich saßen wir drei, „Familie Weber“, am Montagabend in einem Restaurant, als ich mit Staunen merkte, dass es Zeit sei, aufzubrechen; mein Zug ging um 10 Uhr und blieben uns nur noch knapp ¾ Stunden; mit Absicht hatte ich mich aufgehalten, die Trennung fällt dann weniger schwer; der Hauptbahnhof war überfüllt und mein Zug Köln-Paris stand schon in der Halle; mit Mühe erkämpfte ich mir einen Platz II. Güte, um meinem fernen Ziele zuzustreben; der Waggon war so gepackt voll, dass ich, nachdem meine Sachen untergebracht waren, nicht mehr Gelegenheit hatte, mein Weib und Kind ein letztes Mal zu küssen, doch Traudchen wusste Rat und klomm flugs an der Gleismauer zum Fenster empor; Netta verfolgte schreiend das Beginnen der [unleserlich], und als sich dasselbe nochmals bei längerem Verzögern der Abfahrt wiederholt, springt lebhaft ein alter Herr herbei, der mir Netta zum Fenster hinaufreicht, um noch einen letzten Kuss auf das vom Weinen verzogene Mündchen zu drücken …! Langsam dampft der Zug aus der Halle, in den Augen meines lieben Weibs perlen Tränen und auch ich kann mich nicht zurückhalten, mein Blick verdunkelt sich, ich sehe nur noch das Flimmern von weißen Taschentüchern, lange starre ich in die schwarze Nacht hinaus. Es wühlt ein Schmerz in meiner Brust. Stundenlang während der nächtlichen Fahrt bin ich tief unglücklich und unzufrieden mit meinem Schicksal.

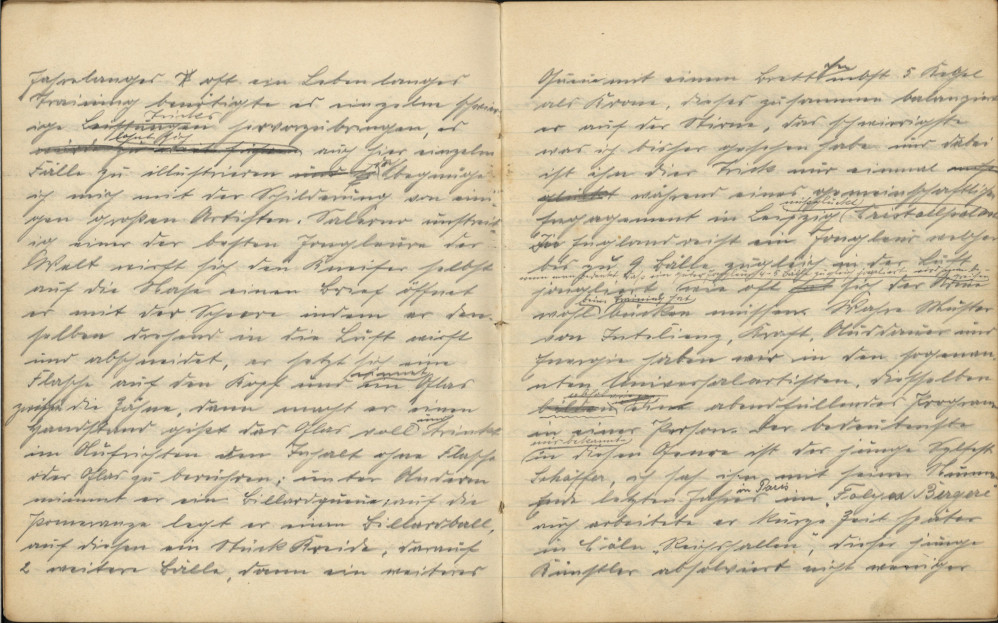

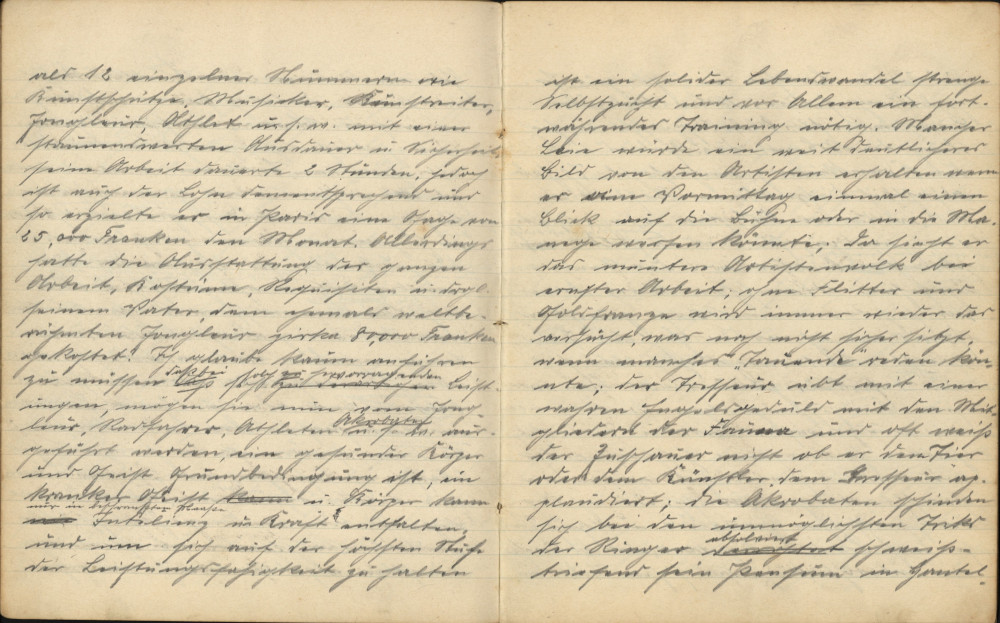

„Des Lebens ungetrübte Freude wird keinem Irdischen zuteil!“ Dies ist eine Schattenseite in meinem Berufe; fern von Weib und Kind, von Eltern und Geschwistern, fern der Heimat muss der Artist sich, einem üblen Zigeuner gleich, sein Geld verdienen. Wie glücklich erscheint mir in diesem Moment der arme Arbeiter, mein früherer Kollege; nach des Tages Last und Mühe kann er sich im Kreise seiner Familie erholen; der Artist (der reisende Künstler) ist bar all dieser Liebe und Fürsorge, er muss meilenweite, tagelange Reisen per Bahn und Schiff machen, um seine Künste vor einem interessierten Publikum zu zeigen; Verständnis und der Dank desselben für seine Leistungen ist ihm ein Trost. Die Konkurrenz ist groß auf dem Gebiete der Artistik und deshalb muss der Artist all seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten in Anspruch nehmen, um der Konkurrenz standzuhalten. Das Leben des Artisten, welcher uns am Abend im Theater seine Künste zeigt, ist hart und voller Entbehrungen; unter der lachenden Stirne verbirgt sich tiefer Ernst und nicht umsonst heißt es: „Der Artist ist ein Priester der Kraft, ein falscher Blick oder Tritt kann ihm seine gesunden Glieder oder gar das Leben kosten!“ Während die Zuschauer früher noch ein reines Vergnügen an guten, heute kaum noch beachteten Leistungen hatten, verlangen sie heute fast Unmenschliches; das Publikum ist ein Dämon, welcher schrecklich ist. Mit Abscheu hört man die Berichte spanischer Stiergefechte an und verdammt die Blutgier der Spanier. – Doch der Nervenkitzel des Publikums verlangt allein im mittleren Europa jährlich viele Tote und Verwundete. In Paris werden ungezählte Tausende an Honorar jährlich demjenigen Artisten ausgezahlt, welcher noch nie Dagewesenes zeigt. Die Welt staunte, als die ersten Schleifenfahrer auftraten; der Trick bestand darin, dass ein Radfahrer von einer Höhe von 20-25 Meter auf einer steilen Bahn hinabstürzte, in einer offenen Schleife rundfuhr, derart, dass der Kühne mit seinem Rad für einen Moment wie eine Fliege an der Decke mit dem Kopf nach unten hing. „Mastijho“, ein Freund von mir, welcher 1901 mit mir zu gleicher Zeit in Paris im „Casino“ engagiert war, erhielt für dieses Wagestück zig 1.000 Franken. Viele mit uns haben nach ihm diese Arbeit mit Erfolg gezeigt, aber auch viele sind dabei verunglückt, zumal man den Apparat vielfach umänderte. Da das Publikum sich an dieser Leistung fast genug gesehen hatte, sann der findige Artist auf neue, noch gefährlichere Tricks und so entstand die offene Schleife, wo die Bahn im Moment, wo der Fahrer mit dem Kopf nach unten steht, überhaupt auf eine Distanz von 4-7 Meter unterbrochen ist. Alles schüttelte mit dem Kopf, als vor zwei Jahren in Paris „Olympia“, der „menschliche Pfeil“, auf riesigen Plakaten angekündigt wurde; der Fahrer sauste mit seinem Rad (schnell wie ein Automobil) von einer schiefen Bahn und fetzte dann über einen Abgrund von 15 Metern wie ein Pfeil durch die Luft fliegend hinweg. Im „Moskau Aquarium“ mit mir war seiner Zeit ein junger Mann engagiert, er sprang von dem Dache des Theaters zirka 28-30 Meter in ein Bassin, welches kaum 2,5 Meter breit und 4 Meter lang war. Später ist er in Hamburg zu Tode gestürzt, als einmal zu wenig Wasser im Bassin war. In England erregte zur Zeit ein Jockey Sensation, welcher im Innern eines Kronleuchters einen tollen Ritt ausführte. Radrennen [unleserlich] mit innen offener Piste, frei in der Luft, hat man in fast jeder größeren Stadt gesehen; die meisten dieser Tricks tragen dem Nervenkitzel des Publikums Rechnung; bei oben angeführten wie auch bei den heute so modernen Radrennen hinter Motoren spielt mehr die Tollkühnheit, die Macht des Geldes, als Leistungsfähigkeit und Ehre die antreibende Kraft; sind diese Leistungen nun zur Befriedigung mancher gegen andere [unleserlich] neuer geeignet. So haben wir auch wiederum andere Artisten, deren Leistungen ebenfalls an das Unmögliche grenzen. Jahrelanges, oft ein lebenslanges Training benötigte es, einzelne schwierige Tricks hervorzubringen, es lohnt sich auch hier, einzelne Fälle zu illustrieren, und da begnüge ich mich mit der Schilderung von einigen großen Artisten. Salerno, unstreitlich einer der besten Jongleure der Welt, wirft sich den Kneifer selbst auf die Nase; einen Brief öffnet er mit der Schere, indem er denselben mit der Hand in die Luft wirft und abschneidet; er setzt sich eine Flasche auf den Kopf und nimmt ein Glas zwischen die Zähne, dann macht er einen Handstand, gießt das Glas voll und trinkt im Aufrichten den Inhalt, ohne Flasche oder Glas zu berühren; unter anderem nimmt er ein Billardqueue, auf die Pomeranze legt er einen Billardball, auf diesen ein Stück Kreide, darauf zwei weitere Bälle, dann ein weiteres Queue mit einem Brettchen nebst fünf Kegeln als Krone, dieses zusammen balanciert er auf der Stirne – das Schwierigste, was ich bisher gesehen habe, und dabei ist ihm der Trick nur einmal während eines gemeinschaftlichen Engagements im „Leipzig Crystal-Palace“ missglückt. In England reist ein Jongleur, welcher bis zu neun Bälle zugleich in der Luft jongliert; wenn man bedenkt, dass ein guter Jongleur vier bis fünf Bälle zugleich jongliert, wird man begreifen, wie oft sich der Arme wohl beim Training hat bücken müssen. Wahre Muster von Intelligenz, Kraft, Ausdauer und Energie haben wir in den sogenannten Universalartisten, dieselben bestreiten ein abendfüllendes Programm in einer Person. Der Bedeutendste, mir bekannte in diesem Genre ist der junge Sylvester Schäffer, ich sah ihn mit seiner Nummer Ende letzten Jahres in Paris im „Folies Bergère“, auch arbeitete er kurze Zeit später im Kölner „Reichshallen-Theater“; dieser junge Künstler absolviert nicht weniger als zwölf einzelne Nummern wie Kunstschütze, Musiker, Kunstreiter, Jongleur, Athlet usw. mit einer staunenswerten Ausdauer und Sicherheit; seine Arbeit dauerte zwei Stunden, jedoch ist auch der Lohn dementsprechend und so erzielte er in Paris eine Gage von 25.000 Franken den Monat. Allerdings hatte die Ausstattung der ganzen Arbeit, Kostüme, Requisiten und dergleichen, seinen Vater, dem damals weltberühmten Jongleur, ca. 80.000 Franken gekostet. Ich glaube kaum anführen zu müssen, dass bei solch hervorragenden Leistungen, mögen sie nun vom Jongleur, Radfahrer, Athleten, Akrobaten usw. ausgeführt werden, ein gesunder Körper und Geist Grundbedingung ist; ein kranker Geist und Körper kann nur in beschränkten Maßen Intelligenz und Kraft entfalten, und um sich auf der höchsten Stufe der Leistungsfähigkeit zu halten, ist ein solider Lebenswandel, strenge Selbstzucht und vor allem ein fortwährendes Training nötig. Mancher Laie würde ein weit deutlicheres Bild von den Artisten erhalten, wenn er am Vormittag einmal einen Blick auf die Bühne oder in die Manege werfen könnte. Da sieht er das muntere Artistenvolk bei ernster Arbeit; ohne Flitter und Goldfransen wird immer wieder das versucht, was noch nicht sicher sitzt. Wenn manches „Tau-Ende“ reden könnte; der „Dresseur“ übt mit einer wahren Engelsgeduld mit den Mitgliedern der Truppe, und oft weiß der Zuschauer nicht, ob er dem Tier oder dem Künstler, dem „Dresseur“, applaudiert; die Akrobaten schinden sich bei den unmöglichsten Tricks; der Ringer absolviert schweißtreibend sein Pensum in Hantelübungen, Laufen und dergleichen zur Erhaltung seiner Muskel- und Lungenkraft. Alles schafft, an sich durch die Macht des Goldes und der Konkurrenz angefacht. Ich habe absichtlich diese kleine Illustration der „modernen“ Artisten eingefügt, denn nur zu oft wird derselbe [unleserlich] als nicht gleichberechtigt oder von der Seite angesehen.

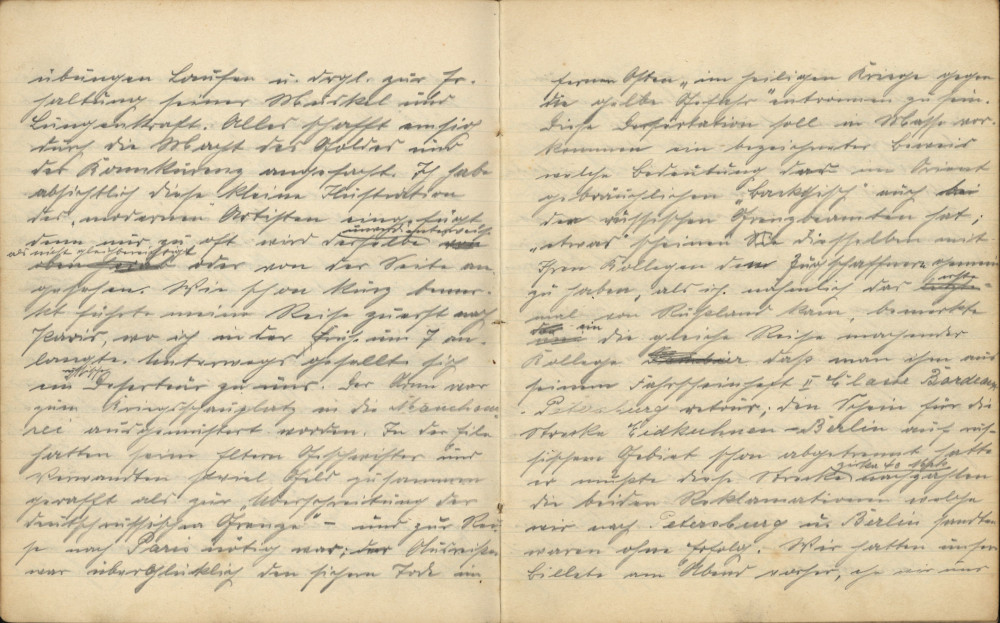

Wie schon kurz bemerkt, führte meine Reise zuerst nach Paris, wo ich in der Früh um 7 Uhr anlangte. Unterwegs gesellte sich ein russischer Deserteur zu uns. Der Arme war zum Kriegsschauplatz in die Mandschurei ausgemustert worden. In der Eile hatten seine Eltern, Geschwister und Verwandten so viel Geld zusammengerafft, als zur „Überschreitung der deutschrussischen Grenze“ – und zur Reise nach Paris nötig war. Der Ausreiser war überglücklich, dem sicheren Tode im fernen Osten, „im heiligen Kriege gegen die gelbe Gefahr“ entkommen zu sein. Diese Desertation soll in Masse vorkommen, ein bezeichnender Beweis, welche Bedeutung das im Orient gebräuchliche „Bakschisch“ auch bei den russischen Grenzbeamten hat; „etwas“ scheinen dieselben mit ihren Kollegen und Zugschaffnern gemein zu haben, als ich nämlich das erste Mal von Russland kam, bemerkte ein die gleiche Reise machender Kollege, dass man ihm aus seinem Fahrscheinheft, II. Klasse Bordeaux-Petersburg-retour, die Scheine für die Strecke Eydtkuhnen-Berlin auf russischem Gebiet schon abgetrennt hatte. Er musste für diese Strecke zirka 40 Rubel nachzahlen. Die beiden Reklamationen, welche wir nach Petersburg und Berlin sandten, waren ohne Erfolg. Wir hatten unsere Billette am Abend vorher, ehe wir uns zur Ruhe legten, dem Schaffner abgeben müssen und erhielten dieselben am Morgen retour. Zwei Kollegen, die einen Tag vorher dieselbe Strecke fuhren, passierte das Gleiche. Ein Beweis, dass man auf der russischen Bahn nicht zu vertrauenswürdig sein darf. Nun bin ich wieder weit vom Thema meiner eigentlichen Erzählung abgekommen und bitte ich im Voraus um Entschuldigung, wenn ich im weiteren Verlauf meines Briefes noch öfter solche Seitensprünge machen sollte.

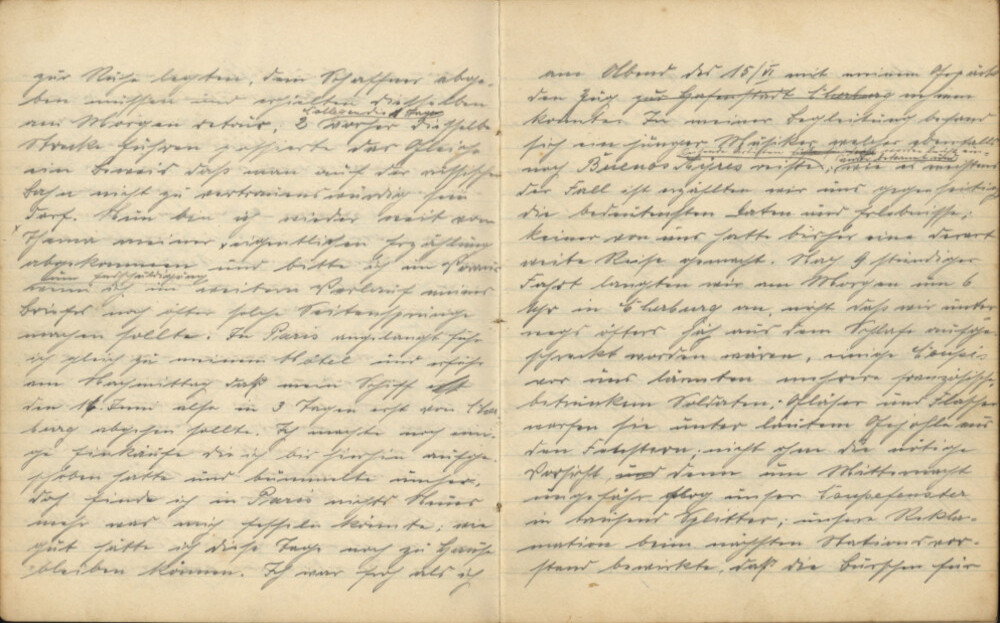

In Paris angelangt, fuhr ich gleich zu meinem Hotel und erfuhr am Nachmittag, dass mein Schiff den 16. Juni, also in drei Tagen erst, von Cherbourg abfahren sollte. Ich machte noch einige Einkäufe, die ich bis hierhin aufgeschoben hatte, und bummelte umher, doch finde ich in Paris nichts Neues mehr, was mich fesseln könnte; wie gut hätte ich diese Tage noch zu Hause bleiben können. Ich war froh, als ich am Abend des 15. Juni mit meinem Gepäck den Zug nehmen konnte. In meiner Begleitung befand sich ein jüngerer Musiker, welcher ebenfalls nach Buenos Aires reiste. Reisende Artisten werden leicht einander bekannt, und wie es meistens der Fall ist, erzählten wir uns gegenseitig die bedeutendsten Taten und Erlebnisse. Keiner von uns hatte bisher eine derart weite Reise gemacht. Nach neunstündiger Fahrt langten wir am Morgen um 6 Uhr in Cherbourg an, nicht dass wir unterwegs öfters aus dem Schlafe aufgeschreckt worden wären, einige Coupés vor uns lärmten unsere französischen, betrunkenen Soldaten; Gläser und Flaschen warfen sie unter lautem Gejohle aus den Fenstern; nicht ohne die nötige Vorsicht, denn um Mitternacht ungefähr flog unser Coupéfenster in tausend Splitter; unsere Reklamation beim nächsten Stationsvorstand bewirkte, dass die Burschen in der Folge ruhiger wurden, möglich auch, dass die Flaschen alle geworfen waren – !

Das Schiff sollte um 6 Uhr Abend abfahren und so blieb mir genügend Zeit, mich etwas auszuruhen, nebst vielen anderen Reisenden fuhr ich zum „Hôtel d’Angleterre“, welches verschiedentlich empfohlen war. Zimmer und Essen waren preiswert; um 2 Uhr sollte man mich wecken, doch war ich schon um 11 Uhr wieder auf den Beinen, um einen kleinen Spaziergang zu machen. Im Hafen, welcher teilweise von Höhen, die mit Festungswerken gekrönt sind, eingeschlossen ist, war geschäftiges Treiben, von den Höhen donnerten fortwährend Kanonenschüsse, die von den weit außerhalb des Hafens manövrierenden Kriegsschiffen erwidert wurden; einzelne Fischer waren beim Krabben- und Muschelfang, in der Markthalle wimmelte es von Käufern, besonders fielen mir absonderliche Gestalten von Krabben und Fischen auf. Nach dem Essen kaufte ich noch einen Klappstuhl für aufs Deck, um dann noch möglicherweise eine Versicherung abzuschließen; zu diesem Zweck erkundigte ich mich bei der Unfall-Schiffs-Agentur, welche jedoch nur Gepäckversicherungen annahm.

Ab 4 Uhr begann das Verladen des Gepäcks in zwei schwere Lastkähne, es regnete in Strömen und wurde ich durchnässt! – Ungefähr drei Stunden dauerte die Arbeit, währenddessen die Reisenden in einem Warenschuppen oder in der Kajüte einer Dampfbarke sich vor dem himmlischen Nass schützten. Alles atmete auf, als endlich das letzte Stück verladen war und die Dampfpfeife das Signal zur Abfahrt gab. Langsam kamen wir unserem Dampfer näher, welcher uns in 23 Tagen zu unserem Ziele bringen sollte. Dasselbe gehört der Royal-Mail-Steam-Packet-Comp. und hatte 5.855 Tonnen.

Beim Besteigen desselben wurden wir von den schon anwesenden Reisenden, die schon von Southhampton (England) an Bord waren, lebhaft begrüßt, ist man doch neugierig auf die Leute, mit denen man ungefähr einen Monat lang auf demselben Schiffe leben muss. Aus der Schiffsküche drang der Geruch von gekochtem Gemüse und lachend meinte ein Franzose: „Je m’enville quellque chose j’ai faim“ (ich habe Hunger und werde nicht wenig zu mir nehmen!), doch als wir uns zum Abendtisch im Speisesaal, der vielleicht für 70 Personen Platz bieten mochte, niederließen, meinte der Steward bedauernd, die Zeit sei schon vorbei und wir müssten uns mit wenigem begnügen; da gab es lange Gesichter besonders bei einzelnen Mitgliedern einer Theatergesellschaft (die nach Süd-Amerika auf Tournee ging), die einen nicht sehr geschäftigen Eindruck machte; derbe Witze flogen hin und her, und eben derselbe Herr, welcher sich am Gemüse so weidlich gut tun wollte, meinte betrübt: „Non dit Dieux quand ca marchi toujours comme ca, alors on va creer de vain, j‘aime mieux de me retourner“ (Mein Gott, wenn das aber immer so geht, dann können wir aber den Hungertod sterben, ich möchte lieber umkehren). Die meisten machten gute Miene zum bösen Spiele, wartend, dass das Essen nach des Stewards Versprechen reichlicher sein werde!

Der Kabinen-Steward hatte mir meine Kabine, welche ich mit noch drei anderen Reisenden teilte, angewiesen, dass man mir von den vier schmalen Betten nicht das Beste übrigließ, ist selbstredend; immerhin darf man nicht auf große Bequemlichkeit Anspruch machen, wenn man 2. Kajüte reist. Die Betten sind von der Türe links und rechts je zwei angebracht, eins über dem Anderen, in der Mitte bleibt ungefähr ein ¾ Meter breiter Raum, wo zwei Mann nebeneinanderstehen können; einer muss sich nach dem Anderen ankleiden. Der Türe gegenüber ist die Waschtoilette, einige Haken zum Aufhängen der Kleider (und vier Rettungsgürtel) vervollständigen die Einrichtung, die Kabinenkoffer finden Platz unter den zwei unteren Betten rechts und links. Von meinen Kabinengenossen hatte ich bisher noch keinen Schimmer, doch sah ich an den Etiketten ihrer Koffer, dass zwei davon ebenfalls Artisten waren und das gleiche Reiseziel hatten; das war mir insofern angenehm, als ich dann auf der weiteren Reise nicht weiter mehr mit anderen Reisenden in nähere Berührung kam.

Als ich wieder auf Deck gehe, ist unser Dampfer in voller Fahrt, kein Land mehr in Sicht. Unten im Speisesaal begegnen mir die halb fragenden, halb neugierigen Blicke zweier junger Männer, deren ganze „äußere Schale“ auf Amerikaner oder Engländer schließen lässt; sollten diese vielleicht meine Kabinengenossen sein? Auf den Etiketten stand „American-Burlesque-Inggler“ – Halb belustigt ertrage ich das Kreuzfeuer ihrer Blicke und döse noch ungefähr eine halbe Stunde vor mich hin; sind sie es, dann habe ich noch immer Zeit genug, mich als Eindringling in ihrem Dreigestirn vorzustellen. Als es Nacht wird, steige ich in meine Kabine, ich bin müde und froh, meinen Leichnam von den Anstrengungen der letzten Tage ausruhen zu lassen. Das Innere ist erhellt und als ich die Türe öffne, richten sich zur gleichen Zeit drei Köpfe in die Höhe. Ich hatte recht gesehen; deshalb frage ich auf Englisch: „Excuse me“, doch ich komme nicht weiter, denn der Jüngere musste mich wohl kennen oder hatte auch an der Etikette abgelesen, wer ich war, denn auf Deutsch rief er mir zu: „Wir sprechen och deutsch“ – unverfälschter Berliner Dialekt klang mir entgegen und belustigt frage ich: „Sie sind wohl Wiener?“ „Nee, Berliner!“, antwortete er prompt! – Als wir das Licht ausdrehten, hatten wir schon Einer dem Anderen das Nötigste über Zweck und Ziel der Reise und dergleichen mehr erzählt, ohne dass eine gegenseitige Vorstellung nötig gewesen wäre.

Am anderen Morgen erwache ich ca. um 6:30 Uhr, hatte einen schweren Schlaf gehabt und ein unerklärliches Drücken im Magen; die See ging hoch, wir waren mitten im rauen Golf von Biskaya; ich kleide mich an, um durch einen Schluck Kaffee oder Tee das Magendrücken zu heben, aber kaum hatte ich meine Tasse vom Munde abgesetzt, als es heiß in mir aufwallt; Gefühle bemächtigen sich meiner, wie ich sie früher (zwar selten) nach einer allzu lustigen Turnerfahrt empfand, ein gurgelnder Laut entringt sich meiner Brust, pardon dem Magen, und mit vollen Zeichen des Schreckens stürze ich die Treppe hinunter meiner Kabine zu, in deren Nähe ich ein Verließ weiß, welches im menschlichen Leben unumgänglich notwendig ist, hier lasse ich meinen „Gefühlen“ freien Lauf. Zwei Tage lag ich in meiner Kabine, zu krank zum Leben und zu gesund zum Sterben, wohl ein Dutzend Mal muss ich den Fischen den Inhalt meines Magens „übergeben“, aber wo nichts mehr ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren, und so konnte ich mich nach und nach wieder beruhigen. Essen konnte ich kaum riechen und weiß der Himmel, ich war nur dann glücklich, wenn ich auf der rechten Seite – in meiner Klappe lag; bei Gott, ich wäre verhungert, wenn‘s nach mir gegangen wäre, und bis nach Buenos Aires nicht mehr aufgestanden, doch der schwarze Steward beschwor mich himmelhoch, doch etwas an die Luft zu gehen, ja die Seekadetten haben einen Magen von Eisen und leicht reden.

Gegen Abend des zweiten Tages kamen wir in die Nähe der spanischen Küste; ich ging an Deck, meine Lebensgeister wurden wieder rege und mit Gewalt würgte ich ein Stückchen Käse herunter, unwillkürlich an den Refrain des Liedes denkend, (was meine Mutter immer sang): „Ich hab geliebt Dich ohne Ende“.

Um 5 Uhr am 18. Juni warfen wir bei Vigo Anker. Ein Schwarm von Händlern, die Fässer, Kastagnetten, Stühle, Obst, Wein und Postkarten verkaufen, kommen an Deck. Es entwickelt sich ein reges Leben, einzelne Passagiere lassen sich an Land setzen, um die Stadt zu besichtigen. Um 7:30 Uhr lichten wir wieder den Anker zur Weiterreise.

Am anderen Morgen verspüre ich doch etwas Hunger und verzehre mit mäßigem Appetit das Breakfast (Frühstück), welches um 10-11 Uhr serviert wird. Die Mahlzeiten sind nach englischer Manier zubereitet und serviert. Morgens um 6:30 Uhr gibt’s Kaffee oder Tee nebst Brot und Butter, um 10-11 Uhr Frühstück, eine Vorspeise Suppe, drei Fleischspeisen, Dessert und Kaffee, um 4 Uhr gibt’s Tee, und um 7 Uhr wird zum Dinner geläutet, dasselbe ist gleich dem Frühstück. Doch überwiegt manchmal die Quantität die Qualität und Abwechslung. Unser Magen wird öfter als empfohlen mit Roastbeef und gebackenem Fisch traktiert, und manchmal kann man die Wünsche von [unleserlich] hören. Ich hätte für mein Leben gerne einmal eine Hühner- oder Fleischsuppe gegessen; einzelne Franzosen an meinem Tische erinnerten betrübt an die delikate französische Küche, indem jeder, wenn er missmutig den Teller beiseiteschob, sich irgendein Gericht der Heimat in Gedanken illustrierte und mit der Zunge schnalzte. Einen Italiener am Nebentische erinnerte ich gelegentlich mit einer bezeichnenden kreisenden Bewegung mit der Hand über den Magen an ihr vorzügliches „Nationalgericht“ Makkaroni mit Tomatensauce; er hatte mich verstanden, denn ein Leuchten ging über sein Gesicht und ein zähes Stück Roastbeef, an dem er schon eine Zeit gewürgt hatte, blieb ihm bald im Halse stecken.

Nach dem Frühstück hatte ich Muße, meine Reisegesellschaft zu mustern. Vor allen anderen machte sich eine schon vorher erwähnte französische Schauspielergesellschaft lebhaft bemerkbar. Zuerst glaubte Mancher, den Unnahbaren herauszubrüsten, sie hatten aber ein viel zu geschwätziges Mundwerk, um die Mitreisenden lange in Frieden zu lassen. Wer kannte nicht den Pellermann aus „Dem blinden Passagier“ – Nun, wir hatten solche „Maritzi“ an Bord, die sich unter irgendeinem Vorwande bekannt machten. Ich für meine Person habe mich schon an alle verschiedenen „Reisebegleiter“ gewöhnt und bin zufrieden, wenn man mir ein wenig Luft und Sonne lässt und beim Erzählen nicht ins Gesicht spuckt und auf die Zehen tritt.

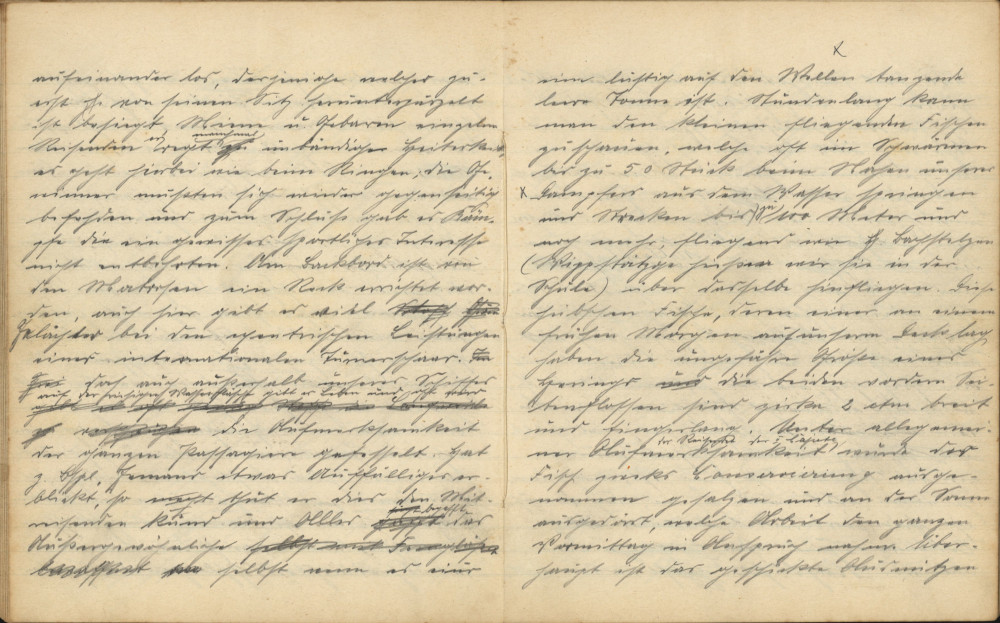

Außer einigen englischen Raufleuten und einigen Ringern, welche ebenfalls das gleiche Reiseziel hatten, barg die II. Kajüte keine Passagiere mehr. Erst in Lissabon, wo wir am nächstfolgenden Tag, dem 19. Juni, um 9 Uhr morgens eintrafen, erhielten wir Zuwachs. Die portugiesische Residenz ist wunderbar gelegen. Die marmorblitzende Praca do Comercio öffnet sich gegen den Tagus, der hier seeartig breit und auf allen Seiten von Burgen und Häusertreppen in den Höhen umgeben ist. Mit meinen beiden Kabinen-Genossen ging ich an Land und hatte genügend Zeit zu einem Rundgang durch die Stadt. Es ist sehr heiß, der Schweiß fließt unaufhörlich herunter; den Hauptanziehungspunkt für die Ankommenden bildet der marmorne Kai (links liegen Schiffe und rechts steht das Zollgebäude), hier pulsiert ein reges Leben; Boote und schwere Kähne kommen und gehen in ununterbrochener Reihenfolge; bis hierhin an den Kai begleiten die Verwandten den Auswanderer, welcher im fernen Amerika sein Glück sucht. Ein betäubender Lärm von Händlern, die ihre Ware feilbieten, Lachen, Schreien, Weinen machen das eigene Wort mitunter unverständlich. Hier landete vor kurzer Zeit unser Kaiser, als er den König besuchte; und an demselben Platze, wo heute sich Alles regt wie ein Ameisenhaufen, spielte sich 1755 die entsetzliche Katastrophe ab: infolge des Erdbebens klaffte ein breiter Schlund auf und riss Wasser, Land, Schiffe, Menschen und Tiere in die unergründlichen Tiefen.

Lissabon um 1905; Quelle: Wikimedia (online)

Wir wenden uns der inneren Stadt zu, welche schöne und regelmäßige Straßenzüge aufweist, [unleserlich] an den anderen Straßenhändler; Lotterieloseverkäufer und Bettler sind sehr aufdringlich, ein Krüppel von widerlicher Gestalt, der wie ein Hund über die Straße lief, verfolgte uns wohl hundert Schritte weit. Der Bahnhof liegt auf einer Anhöhe gegenüber dem Kai in der Mitte der Stadt, und der Personenverkehr wird mittels Fahrstühlen bewerkstelligt; man bemerkt mehrere dieser großen Fahrstühle, welche den Verkehr zwischen der Ebene und Anhöhe vermitteln. Als wir einen großen Platz, der am Ende der Rua Augusta liegt, überschreiten, begegnet uns der König im vierspännigen Wagen. Nachdem wir uns an einem Glas Limonade erquickt sowie die ersten Grüße in die Heimat expediert haben, fahren wir wieder an Bord.

Hier hat es sich merklich verändert. Unsere Reisegesellschaft hat sich so vermehrt, dass wir nicht alle in den Kabinen unterkommen, auch das Zwischendeck ist überfüllt. Das ganze Deck ist voll Kohlenstaub; wohl fünfzig Arbeiter sind dabei, die Kohlen aus Schleppkähnen ins Schiff zu verladen, und um 4:30 Uhr Nachmittag setzen wir die Reise fort. Und als wir uns zum Dinner niedersetzen, sind alle Tische besetzt, selbst im Kabinenraum mussten noch 12-15 Gedecke serviert werden.

Die See ist ruhig und wir haben bis Teneriffa einen Weg von zwei Tagen. Die Seekrankheit ist vorbei und ich bleibe den ganzen Tag durch auf Deck. Rundum nichts als Wasser; soweit das Auge reicht, schimmern schaumgekrönte Wellen im Sonnenglanze, manchmal nimmt das Wasser wunderbare Reflexe an und abwechselnd färbt sich das Meer in tiefblaues Schwarz und graue Töne. Auch der Horizont bietet besonders während des Sonnenuntergangs einen herrlichen Anblick und nicht eher kann man sich von dem stets wechselnden Farbenbilde abwenden, bis die Sonne vollends untergegangen ist, oder das „Abendglöckchen“ zum Dinner ruft!

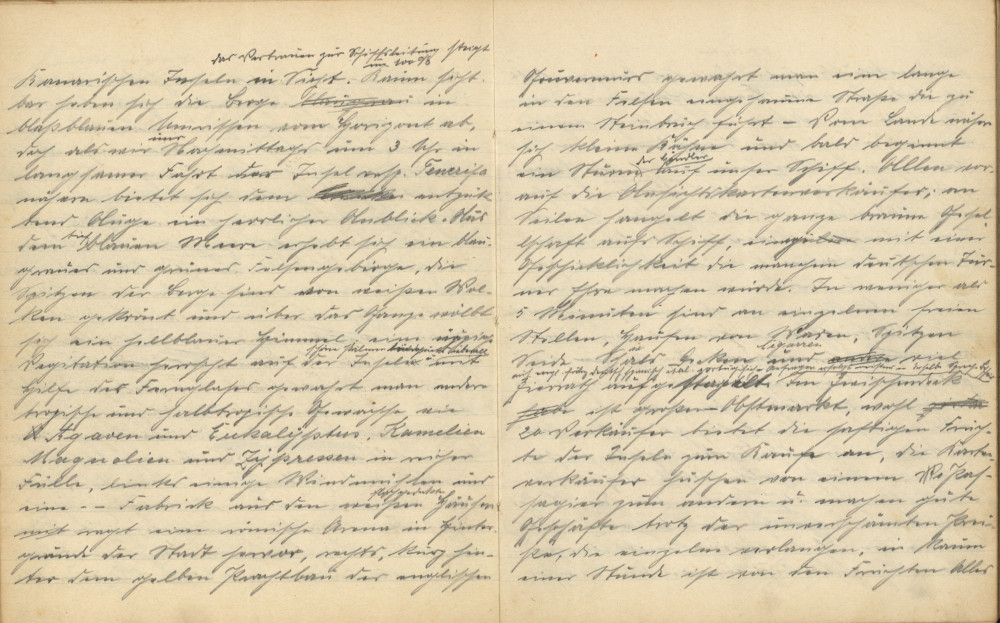

Nachdem wir zwei Tage ohne Land waren, kommen am 21. Juni mittags die Kanarischen Inseln in Sicht. Das Vertrauen zur Schiffsleitung steigt um 100%. Kaum sichtbar, heben sich die Berge in blassblauen Umrissen vom Horizont ab, doch als wir uns nachmittags um 3 Uhr in langsamer Fahrt der Insel respektive Teneriffa nähern, bietet sich dem entzückten Auge ein herrlicher Anblick; aus dem tiefblauen Meer erhebt sich ein blaugraues und grünes Felsengebirge, die Spitzen der Berge sind von weißen Wolken gekrönt und über das Ganze wölbt sich ein hellblauer Himmel; eine üppige Vegetation herrscht auf der Insel, schöne Palmen stehen überall. Mit Hilfe des Fernglases gewahrt man andere tropische und halbtropische Gewächse, wie Agaven und Eukalyptus, Kamelien, Magnolien und Zypressen, in reicher Fülle, links einige Windmühlen und eine Fabrik, aus den weißen flachgedeckten Häusern ragt eine römische Arena im Hintergrunde der Stadt hervor, rechts, kurz hinter dem gelben Prachtbau des englischen Gouverneurs, gewahrt man eine lange in den Felsen eingehauene Straße, die zu einem Steinbruch führt.

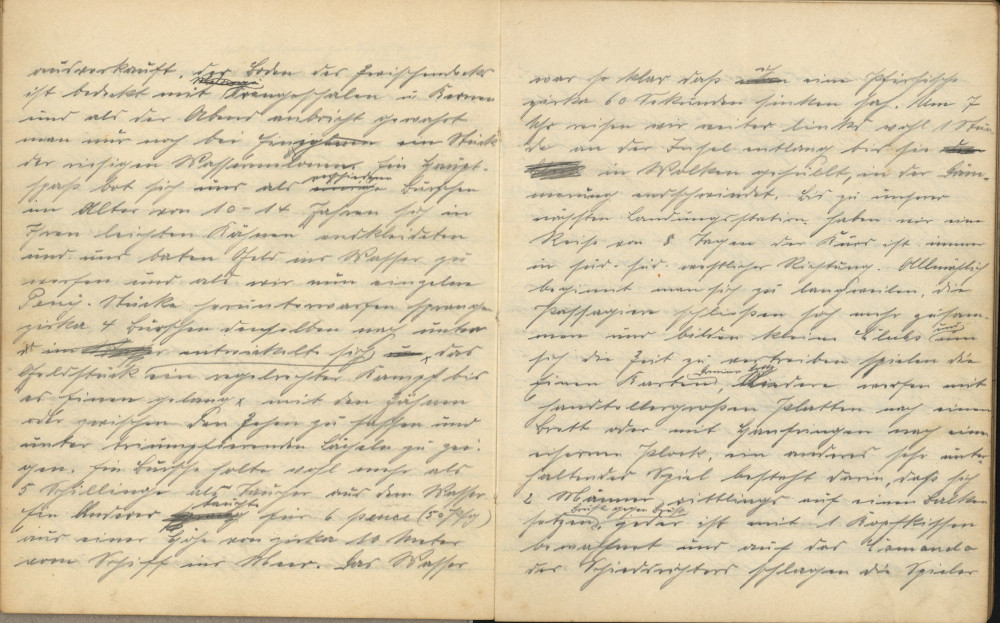

Vom Lande nähern sich kleine Kähne und bald beginnt ein Sturm der Händler auf unser Schiff. Allen voran die Ansichtskartenverkäufer; an Seilen hangelt die ganze braune Gesellschaft aufs Schiff, einzig mit einer Geschicklichkeit, die manchem deutschen Turner Ehre machen würde. In weniger als fünf Minuten sind an einzelnen freien Stellen Haufen von Waren, Spitzen, Seide, Schals, Decken, Zigarren und viel Zierrat aufgestapelt; auf englische, französische, deutsche, spanische, italienische, portugiesische Anfragen erfolgt meistens derselbe Satz. Im Zwischendeck ist großer Obstmarkt, wohl zwanzig Verkäufer bieten die saftigen Früchte der Inseln zum Kaufe an; die Kartenverkäufer huschen von einem Passagier zum anderen und machen gute Geschäfte trotz der unverschämten Preise, die Einzelne verlangen. In kaum einer Stunde ist von den Früchten alles ausverkauft. Der Boden des Zwischendecks ist bedeckt mit Orangen- und Bananenschalen, und als der Abend anbricht, gewährt man uns noch bei Einzelnen ein Stück der riesigen Wassermelonen. Ein Hauptspaß bot sich uns, als verschiedene Burschen im Alter von 10-14 Jahren sich in ihren leichten Kähnen auskleideten und uns baten, Geld ins Wasser zu werfen, und als wir nun einzelne Penny-Stücke herunterwarfen, sprangen ca. vier Burschen derselben nach dem Geldstück, es entwickelt sich ein regelrechter Kampf bis es Einem gelang, es mit den Zähnen oder zwischen den Zehen zu fassen und unter triumphierendem Lächeln zu zeigen. Ein Bursche holte wohl mehr als 5 Schillinge als Taucher aus dem Wasser. Ein Anderer tauchte für 6 Pence (50 Pfennige) aus einer Höhe von ca. zehn Meter vom Schiff ins Meer. Das Wasser war so klar, dass ich einen Pfirsich ca. 60 Sekunden sinken sah. Um 7 Uhr reisen wir weiter, links wohl eine Stunde an der Insel entlang, bis sie, in Wolken gehüllt, in der Dämmerung entschwindet.

Bis zu unserer nächsten Landungsstation haben wir eine Reise von acht Tagen. Der Kurs ist immer in süd-westlicher Richtung. Allmählich beginnt man, sich zu langweilen. Die Passagiere schließen sich mehr zusammen und bilden kleine Clubs, und um sich die Zeit zu vertreiben, spielen die Einen Karten, Domino, Brett, die Anderen werfen mit handtellergroßen Platten nach einem Brett oder mit Hanfringen nach einem eisernem Block. Ein anderes sehr unterhaltendes Spiel besteht darin, dass sich zwei Männer rittlings auf einen Balken setzen, Brust gegen Brust, jeder ist mit einem Kopfkissen bewaffnet, und auf das Kommando der Schiedsrichter schlagen die Spieler aufeinander los, derjenige, welcher zuerst von seinem Sitz herunterpurzelt, ist besiegt. Stimme und Gebaren einzelner Reisenden erregen manchmal unbändige Heiterkeit, es geht hierbei wie beim Ringen. Die Gewinner mussten sich wieder gegenseitig befehden und zum Schluss gab es Kämpfe, die ein gewisses sportliches Interesse nicht entbehrten. An Backbord ist von den Matrosen ein Reck errichtet worden, auch hier gibt es viel Gelächter bei den exzentrischen Leistungen einer internationalen Turnerschar. Doch auch außerhalb unseres Schiffes auf der [unleserlich] Wasserfläche gibt es Leben und oft wird die Aufmerksamkeit der ganzen Passagiere gefesselt. Hat z.B. jemand etwas Auffälliges erblickt, so tut er dies den Mitreisenden kund und Alles begafft das Außergewöhnliche, selbst wenn es nur eine lustig auf den Wellen tanzende leere Form ist. Stundenlang kann man den kleinen fliegenden Fischen zuschauen, welche oft in Schwärmen bis zu 50 Stück beim Nahen unseres Dampfers aus dem Wasser springen und Strecken bis zu 100 Meter und noch mehr fliegend wie Bachstelzen (Wippstätzge hießen wir sie in der Schule) über dasselbe hinwegfliegen. Diese hübschen Fische, deren einer am frühen Morgen auf unserem Deck lag, haben die ungefähre Größe eines Herings, die beiden vorderen Seitenflossen sind ca. 2 cm breit und fingerlang. Unter allgemeiner Aufmerksamkeit der Reisenden der II. Kajüte wurde der Fisch zwecks Konservierung ausgenommen, gesalzen und an der Sonne ausgedörrt, welche Arbeit den ganzen Vormittag in Anspruch nahm.

Überhaupt ist das geschickte Ausnutzen der Zeit zwischen den Mahlzeiten die einzige Sorge eines Jeden. Ich bin gewöhnlich schon um 6-7 Uhr auf, und nachdem ich schnell ein Bad genommen, steige ich in den Speisesaal zum Tee. Hier kann man schon genug Betrachtungen anstellen: es gibt Passagiere, die in tiefstem Negligé und mit noch tieferem Ernste 4-5 Tassen Tee oder Kaffee heruntergurgeln. Von dieser ersten Beschäftigung zu einem Bummel auf dem frischgescheuerten Promenadendeck. Gewissenhaft erkundigt sich Einer beim Andern, wie er geschlafen hat, was sollte auch anderes zu erzählen sein, wo der Tag noch so jung ist; nicht lange, dann „ödet“ man sich an, doch darauf ist Jeder vorbereitet. Lektüre, Spiel oder ein kleiner Nachdösel in den Deckstühlen hilft über diese Situation hinweg. Um meine Bagage nicht „unnötig“ zu erschweren, hatte ich keine Bücher mitgenommen; ich habe es bis heute bereut; für den Moment hilft mir ein junger deutscher Botaniker, welcher in Sao Paulo die Stelle eines Subdirektor im dortigen botanischen Garten antritt, aus der Verlegenheit; unter anderen hübschen Büchern gefällen mir insbesondere Ernst Haeckels „Indische Reisebriefe“, die so viel mit unserer gegenwärtigen Reise gemein haben; mit welcher Begeisterung und Farbenpracht schildert Haeckel Ceylons Land und Leute, Fauna und Flora, so dass der Leser im Geiste an der Seite des berühmten Forschers weilt.

Auch im Zwischendeck, das wir von unserem Promenadendeck übersehen können, entwickelt sich schon um 5-6 Uhr, sobald der junge Tag anbricht, reges Leben. Ein jeder hat beim Antritt der Reise einen neuen Blechnapf und Blechschüssel erhalten, worin sich der Kaffee oder das Essen aus der Küche geholt wird. Bei der Morgentoilette bieten sich anziehende und auch widerliche ekelhafte Bilder. Wenn z.B. die Mutter einer Auswandererfamilie die Häupter ihrer Lieben einen nach dem anderen wäscht und dann nach Insekten absucht, so ist das ein ganz „idyllisches“ Bildchen, wenn man aus gehöriger Entfernung zuschaut. Anders hingegen berührt mich der Anblick zweier Mädchen im Alter von zirka 12-14 Jahren, die sich gegenseitig frisierten. Knieend ihrer Friseurin den Rücken gewandt, spielt die Eine mit den Haarnadeln im Schoße und steckt sich damit in den Zähnen, während die Andere mit affenartiger Aufmerksamkeit nach den Läusen sucht und den Kamm durch die schwarzen Strähnen zieht; dadurch, dass ihr ihre Freundin ununterbrochen auf den Kopf spuckt oder den Kamm zwischen den Lippen befeuchtet, erhält das Haar seinen schönen matten Glanz! Es gehört sich schon eine starke Natur dazu, bei einem solchen Anblick nicht wie der Schiffer bei der Loreley in Verzückung zu fallen; jedenfalls war die Loreley etwas wählerischer in der Auswahl ihrer „Gewässer“!

Am Nachmittag spielt die Schiffskapelle im Speisesalon, jedoch mit einer Gleichgültigkeit, dass ich ihre Kunst nicht höher als die von Dorfmusikanten gestellt hätte, wenn sie nicht am Schlusse der Reise in Erwartung eines Trinkgeldes, welches einer der Jongleure einsammelte, wirklich gute Proben ihrer Leistungsfähigkeit abgelegt hätte. Das Trinkgeld fiel dennoch auch ebenso kläglich wie ihre Musik aus. Auch im Zwischendeck vergnügt man sich bei dem Klange einer Ziehharmonika und am Abend drehen sich die Paare nach den quietschenden Tönen einer Querflöte. Von Johlen und Händeklatschen begleitet, tanzt der Russe seine Mazurka, der Ungar den Tschardasch, der Italiener Tarantella und der Spanier den Bolero bis tief in die Nacht hinein. Oft stehe ich abends an Deck und schaue in den Strudel, welcher von der Schiffsschraube aufgewirbelt wird; einem Schmiedefeuer gleich glüht und sprüht das Wasser, hervorgerufen durch unzählige phosphorisierende Lebewesen im Meere.

Am 22. Juni, dem Fronleichnamstag, gleich nach der Dämmerung, passieren wir den Wendekreis des Krebses. Immer weiter wird die Entfernung zwischen mir und der Heimat, wo sich heute alles ungetrübter Freude und Lust hingibt. In meinem Stuhle liegend zum sternenvollen Himmel schauend, erinnere ich mich der Zeiten, wo ich an diesem Tage als jüngster Bursche im Kreise munterer Freunde, später mein Mädchen an der Seite, an dem lustigem Trubel teilnahm, heute fliege ich von der Laune des Schicksals getrieben in der Welt umher, im fernen Tropenmeer.

Die Hitze wird von nun an immer stärker, über unser Deck sind Sonnendächer gespannt und zur besseren Luftzuführung sind in die Lücken, die zum Zwischendeck führen, Luftschächte aus Segeltuch eingelassen, auch wird dasselbe jeden zweiten Tag desinfiziert, da wegen der zweifelhaften Sauberkeit einzelner Auswanderer bei der Hitze leicht Krankheiten entstehen können.

Am 24. Juni passieren wir Kap Verde und haben noch 1.900 Seemeilen nach Pernambuco, als plötzlich, gleich nach dem Frühstück, ein Signal ertönt. Alle Matrosen laufen durcheinander und viele glauben an ein Unglück, doch es war nur ein Manöver, auch um den Reisenden zu zeigen, dass sie vollkommen sicher sind und Rettungsgürtel und -boote nicht als Zierrat erscheinen. Am selben Abend ertönt mit einem Mal das Nebelhorn, unser Dampfer gibt Fackel- und Raketensignale ab. Alles mit gespannter Aufmerksamkeit in der Richtung, in der wir seit zwei Tagen mit einem anderen Dampfer am Horizont in gleicher Fahrt sind. Nur einige Augenblicke, dann steigen an demselben ebenfalls Raketen auf, man hat unser Signal verstanden, und beruhigt legen sich die Passagiere in die Betten.

Am 25. Juni ist es wiederum sehr heiß, Appetit und Schlaf lassen viel zu wünschen übrig (viele schlafen an Deck). Die Kleidung wird noch leichter und ungezwungener, um die Mittagszeit spricht sich das Gerücht rum, dass ein Mitglied der schon mehrfach erwähnten Schauspielergesellschaft, welche I. Kajüte reiste, plötzlich verrückt geworden ist. Ob nun in Folge der Hitze oder durch eine andere Ursache, ist nicht gesagt, und als ich am anderen Morgen einen Blick durch das Schlüsselloch des Schiffshospitals werfe, gestikuliert er splitternackt mit den Armen um sich, die ganze Nacht hat er an den Wänden herumgehämmert und geschrien, man erwartet, dass sich der Zustand des Bedauernswerten bessern wird.

Am 26. Juni passieren wir den Äquator; wie man überall jemanden findet, der sich zum Narren halten lässt, so war auch bei uns einer, der mir sicher glaubte, dass wir beim Passieren des Äquators einen Extraaufschlag von 20 Schilling zahlen müssten, wenn man wegen der Flut nicht unter der Äquatorlinie hindurch passieren könne und bis zur Zeit der Ebbe warten müsse.

Am Abend des 27. Juni gab es an Deck der I. Kajüte ein Fest, dessen Ertrag der Erneuerung des Schiffes zu Gute kam.

Am Morgen des 28. Juni passieren wir ein wunderschönes Felseneiland, eine wohltuende Augenweide, nachdem wir während sieben Tagen nichts als die endlose Wasserwüste vor Augen hatten. Es ist die brasilianische Strafinsel Fernando de Noronha, und die brasilianischen Verbrecher werden wohl nicht so zufrieden über den Anblick der Insel sein als der vorübergehende Anreisende; so nahe am Äquator, muss es dort unerträglich heiß sein!

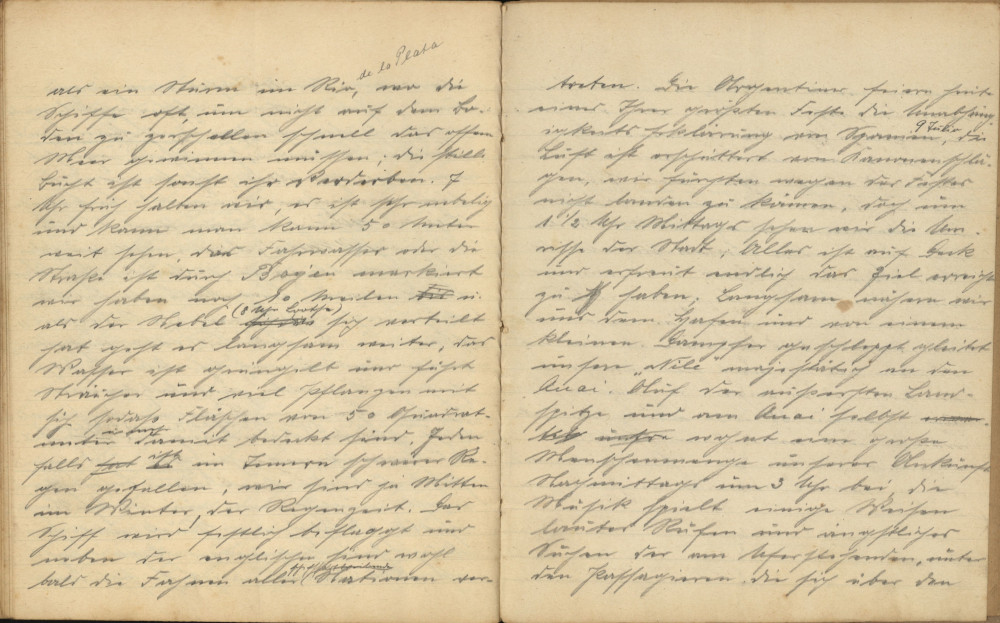

Es ist am 29. früh um 5 Uhr, als ich schon durch den ungewohnt langsamen Gang der Schiffsschraube wach werde; neugierig steige ich nach einem erfrischenden Bade nach oben, um möglichst als einer der Ersten die amerikanische Küste zu begrüßen und wohl einen schönen Sonnenaufgang anzusehen, denn so früh war ich noch nicht aufgestanden während der ganzen Reise. Voller Erwartung gehe ich an Deck, doch warmer Regen klatscht mir ins Gesicht, der Himmel ist bewölkt, und in der Ferne, von grauen Nebeln eingehüllt, bemerkt man einen blassen Streifen, die Küste von Süd-Amerika.

Während des Kaffees verfalle ich in Betrachtungen über das Reisen früher und jetzt. Heute legt man sich abends um 10 Uhr in Köln im Schlafwagen zu Bett und am anderen Morgen erwacht man munter durch die Kraft des Dampfes über meilenweite Strecken getragen in Basel, oder man besteigt bei grimmiger Kälte abends in Gare de Lyon in Paris den Zug und befindet sich am anderen Morgen mitten in den blühenden Gefilden Südfrankreichs, fast wie ein Traum. „Verräter und Mörder!“, brüllte in einer mutigen Revolte die Besatzung den kühnen Kolumbus an, als er einen westlichen kurzen Seeweg nach dem gesegneten Indien suchte, als plötzlich (nach wochenlangem Umherirren) der Matrose im Mastkorbe in den freudigen Ruf „Land, Land“ ausbrach. – Es ist nur 2 ½ Breitengrad nördlich und 3 ½ Längengrad westlich von Pernambuco, wo nach glücklicher Landung Alle dem kühnen Genueser Studenten, Verzeihung erflehend, zu Füßen stürzten! – Wie sicher tragen heute die mächtigen Dampfer täglich Tausende an Passagieren von uns nach Amerika; man steht am Morgen auf und legt sich am Abend wieder zu Bett, fast wie zu Hause, als wenn es nie anders gewesen wäre, und fast möchte man lachen über die Furcht, die man sich vor eine Seereise macht.

Die Fahrt geht langsam weiter, der Küste zu erhebt sich ein kleiner Sturm und ein Passagier will wissen, dass die Landung hier äußerst schwierig und gefährlich sei; einige Wracks, die am Ufer aus dem Wasser ragen, lassen das auch vermuten, doch hat ein Jeder volles Vertrauen zum Kapitän und seinen Offizieren, die uns bis hierhin glücklich gebracht haben. Die Stadt, welche auf einem Abhang liegt, ist von Palmenwäldern umkränzt und scheint nicht besonders groß. Vom Ufer lösen sich einige Kähne, welche Kohlen bringen, Wellen gehen so hoch, dass man jeden Augenblick denkt, sie würden untergehen, denn oft sieht man weiter nichts mehr als die Mastspitzen aus dem Wasser ragen. Händler bringen saftige Ananas, Apfelsinen, Melonen, Pfirsiche und Kakaonüsse an Bord, um 1 Uhr fahren wir weiter den ganzen Nachmittag der Küste entlang.

Am anderen Morgen sehen wir einige gewaltige Fische, die sich an der Oberfläche des Wassers tummeln, dass es zu hohen Strudeln in die Höhe spritzt; weiter begegnen uns kleine schmale Boote, aus denen drei bis vier dunkle aufrechtstehende Gestalten lebhaft grüßen; an den Ufern ziehen sich weiß schimmernde palmenbewachsende Anhöhen hin, wenn es nicht so heiß wäre, würde man annehmen, dass das Ufer mit Schnee bedeckt sei.

Mittags 1:30 Uhr nähern wir uns Bahia; an der Einfahrt fallen der Leuchtturm und [unleserlich] ins Auge, doch als unser Dampfer mit einer Wendung nach rechts in den Hafen einfährt, entrollt sich uns ein anziehendes Bild. Der Hafen ist rund von Bergen eingeschlossen, die steil zum Wasser abfallen. Fast jeder ebene Flecken ausgenutzt und bebaut, eine üppige Vegetation garniert das Auge.

Mit noch acht anderen Reisegenossen fahre ich an Land und betrete zum ersten Mal amerikanischen Boden. – Wir bekommen alsbald einen anderen Eindruck. Die Straßen starren vor Schmutz und nur mit Mühe kann man einen Weg durch den Kot der Hafenstraßen finden. Die Bewohner sind alle pechschwarze Neger, überaus hässliche Negerweiber stehen gaffend und Pfeifen rauchend an den Türen. Uhrmacher, Schuster, Fleischer usw. arbeiten bei der offenen Türe, denn die Straßen sind eng und dunkel, die meisten Kinder laufen splitternackt spielend über die Straße. Wir steigen eine steile Straße hinauf und gelangen auf einen freien Platz, in dessen Mitte ein schöner Garten nebst Musikpavillon steht; die offenen Türen einer christlichen Kirche laden zur Andacht ein, doch können wir nicht lange verweilen, denn ein ganzer Schwarm Straßenkinder folgt uns auf den Füßen. Auf unserer weiteren Wanderung besuchen wir noch eine öffentliche, mit Brotbäumen, Schraubenpalmen und anderen tropischen Pflanzen bewachsene Parkanlage, rechts vom Ausgange auf einem freien Platze, wo sich Negerjünglinge beim „Fußball“ vergnügen, steht ein kleiner offener Zirkus, ich bin versucht, als armer Gaukler ein Engagement anzufragen – doch gleich gegenüber liegt das Theater, wo ich voraussichtlich später auftreten muss und laut Paragraph meines Kontraktes darf ich es bei keiner anderen Direktion in Süd-Amerika, als für die ich beim Antritt der Reise verpflichtet bin. Ermüdet von einer ca. zweistündigen Wanderung bestellen wir in einem Café eine Zitronenlimonade. Solange ich lebe, werde ich Bahia und die Zitronenlimonade nicht vergessen, ich trank zwei Gläser, und als wir zahlten, war ich um 5 Schillinge = 5,10 Mark leichter, pro Glas 2,55 Mark. Der Wirt mochte wohl gemerkt haben, dass er an uns keine dauernden Kunden habe und machte seine Rechnung wie folgt: für Zitronensirup 1 Schilling, für Selterswasser 1 Schilling und für Zucker 6 Pence = Summa Summarum 2,6 Schilling x 2 = 5 Schilling = 5,10 Mark oder 3.500 Reis brasilianische Währung. – Selten habe ich einen moralischeren Katzenjammer gehabt als in den Augenblicken, als ich dem fies lächelnden Wirt seine Limonade bezahlte; natürlich wurde ich von den Mitreisenden tüchtig aufgezogen, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. In Deutschland bekommt man für 5 Mark bald ein ganzes Fass Bier! „Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt!“

Bei Ausbruch der Dämmerung ziehen wir von den gastlichen Höhen hinunter ins tiefe Tal und als wir beim Bootsführer anlangen, ist es schon vollends dunkel! Wir haben eine halbstündige Fahrt zum Dampfer, bei jedem Ruderschlag glüht das Wasser von phosphorisierenden Lebewesen, die noch glühen, als ich sie mit der Hand aus dem Wasser schöpfe. Unwillkürlich denkt man sich, die Hände an den Funken zu verbrennen. Unser Dampfer nimmt noch immer Kohlen. Der Steward hat uns das Essen bis 8 Uhr aufbewahrt.

Erst 3 Uhr am Nachmittag am nächsten Tag (1. Juli) treten wir die Weiterreise an. Bis zum Abend haben wir einen starken Wind. Einige Frauen sind während der ganzen Reise noch nicht recht zu sich gekommen und essen stets an der Luft. Beim Dinner erhalten wir ein Programm zu einer Vorstellung, deren Ertrag zum Besten der Schiffsheizer und Maschinisten verwendet wird. Das Zwischendeck wird mit Fahnen festlich dekoriert und ein Podium hergerichtet, drum herum platzieren sich die Zuschauer aus dem Zwischendeck, während das Publikum aus der I. und II. Kajüte von dem höher gelegenen Promenadendeck und von den Brücken zuschaut. Schiffsmannschaft und Reisende stellen die Künstler, welche von der Schiffskapelle begleitet werden. Zuerst treten zwei westindische Tänzer aus dem Zwischendeck auf, die so lange tanzen, bis sie unter dem Johlen und Beifallklatschen schweißtriefend abtreten. Als zweite Nummer führt das Programm einen spanischen Tanz auf, ein junger Spanier treibt sein verlegenes Frauchen vor sich her bis zum Podium, doch klingen die Weisen der Kapelle nicht mit den ekstatischen Bewegungen ihres Tanzes überein, trotzdem das Paar heldenmutige Anstrengungen macht und laut in Ermangelung wirklicher Kastagnetten mit den Fingern schnippt. Ein Passagier der I. Kajüte gibt ein Violensolo, während der junge Musiker, den ich schon zu Beginn meiner Reise erwähnte, lebhaften Beifall auf einem Xylophon erringt; heitere Zirkusschlangen von Matrosen aufgeführt, wechseln mit anderen Darbietungen ab, selbst Sandtanz und Cake Walk fehlen nicht, und als ein auf einem Kran sitzender junger Portugiese aus vollem Halse ein Lied anstimmt, wird er ebenso aufmerksam beachtet und applaudiert, wie ein großer Künstler in der Oper, dankend verneigt er sich von seinem lustigen Sitz. Ein englisches, allgemeines Lied, das von fast allen gesungen, auch mir, der Melodie nach bekannt und mitgebrüllt wurde, beschließt die schöne Vorstellung, nachdem noch die Zwischendeckler mit Apfelsinen traktiert wurden; erst um 12 Uhr kam ich diesen Abend zu Bett.

Der nächste Tag bringt uns sehr veränderliches Wetter, Regenschauer wechseln mit Sonnenschein, bei ruhiger See überholen wir einen deutschen Dampfer, der schnell am Horizont Backbord verschwunden ist, und nach dem Frühstück überholen wir den deutschen Dampfer Norderney, welcher gestopft voll von Passagieren ist und sehr langsam fährt, nach lebhafter Begrüßung haben wir ihn in einer Stunde aus den Augen verloren. Um 6 Uhr desselben Tages wird das Dîner d’Adieu serviert, die Speisekarte ist mit Ansichten von Rio, Lissabon und anderen Städten geschmückt und außergewöhnlich reichhaltig. An Deck, unserem ständigen Aufenthalt, zurückgekehrt, haben wir heftiges Wetterleuchten unter Sturm und Regen, doch bleibt das Meer ruhig; es war die Ruhe vor dem Sturm, denn um 1 Uhr nachts wurde ich durch heftiges Schaukeln geweckt, bald sind das Fußende, bald das Kopfende hoch in die Höhe geschoben, und rasselnd erdröhnt die Schraube, wenn das Schiff am Bug aus dem Wasser ragt. Überall poltern die Sachen durcheinander, die Koffer unternehmen Rutschpartien durch die ganze Kabine. Und aus den anderen Kabinen vernehmen wir das Schreien und Weinen von Frauen und Kindern, sowie das „gurgelnde Klagen“ der Seekranken. Ich bekomme Lust, mir das Toben der See von oben anzusehen, und als ich in meinen Bademantel gehüllt um 3 Uhr ans Deck gehe, bietet sich mir ein schauerlich schöner Anblick. Die ganze Natur ist in Aufruhr, die sonst so ruhige See wirft mit des Sturmes Kräften vereint unser Schiff, das bis ins Innerste erzittert, bald wie einen Spielball in die Höhe, als wenn es uns nicht mehr weitertragen wollte, um gleich nachher einen weiten Schlund zu öffnen, indem wir fast kopfüber hinunterstürzen. Mit aller Macht halte ich mich an dem Geländer, welches am Rauchzimmer entlangführt, doch als ich aus dem windschützenden Bereich der Wände weiter vordringe, wirft es mich mit voller Kraft zu Boden, das Geländer ist gebrochen und ein Stück desselben halte ich noch krampfhaft in der Hand. Dankbar, dass mich keine Furcht überkam, ich hatte nicht die geringste Angst, dass unser Schiff wie andere vorher zerschellen oder nur wir ertrinken könnten. Für meine Person hatte ich volles Vertrauen zur Schiffsleitung und Mannschaft, die in Ölmäntel gehüllt, geschäftig über das Deck hüpften.

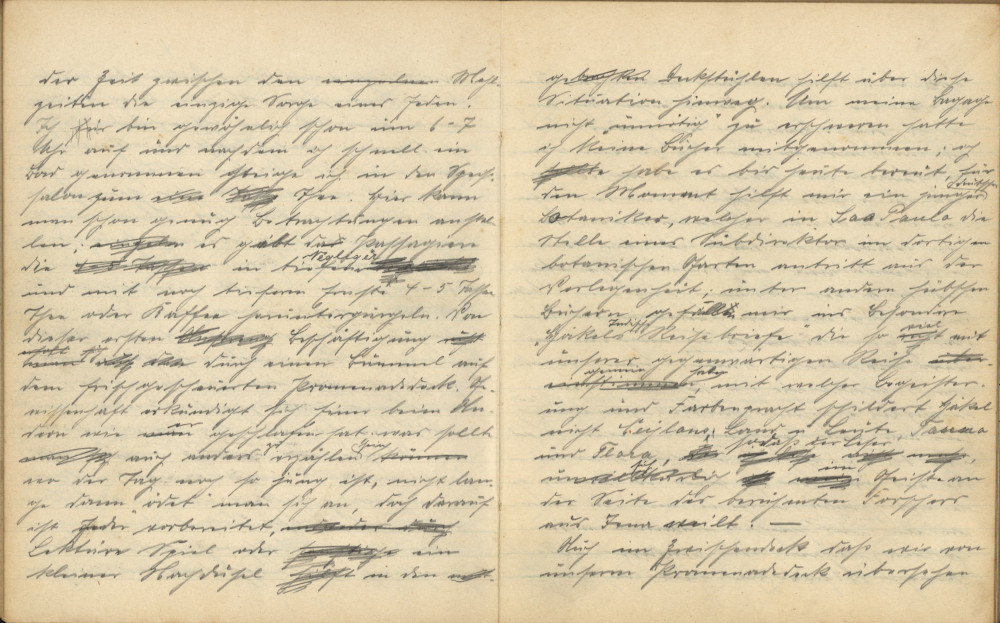

Dieser stürmischsten Nacht unserer Reise folgte ein sonniger Morgen, und als wir um 6:30 Uhr früh in den Hafen von Rio de Janeiro einlaufen, blickt Mancher trunkenen Auges auf das märchenhafte Bild, das sich vor uns langsam entrollt. Ringsum von Bergen eingeschlossen liegt die Stadt teils am Ufer, teils in und auf demselben. Zahlreiche Kirchen und hohe stattliche Bauten verleihen der Stadt vom Hafen aus einen malerischen Eindruck. Die Hafeneinfahrt, kaum 250 m breit, ist von Bergen mit mächtigen Forts flankiert, drohend strecken mächtige Kanonen ihre Hälse vor. Derselben gegenüber, kaum einige Schiffslängen weiter, bemerkt man auf einer kleinen Insel ein weiteres Fort oder eine Hafenwache, auf einer anderen kleinen Insel oder Halbinsel liegt das stattliche Zollhaus, [unleserlich], unmöglich die ganze [unleserlich] auch nur annähernd zu schildern, ich bin überwältigt von dieser schönen [unleserlich], nie auf meinen Reisen habe ich je Schöneres gesehen, und recht lebhaft erinnere ich mich einmal gelesen zu haben, dass der Weltenbummler, der die Alpen vom Mont Blanc aus gesehen und den Hafen von Neapel bewundert hat, in Verzückung gerät beim Anblick von Rios Hafen. Ich werde später noch Gelegenheit haben, Land und Leute zu schildern, da ich auch hier arbeiten werde, vom Schiff aus kann ich unser Theater schon sehen.

Stadt und Bucht von Rio-Janeiro, Blick auf den Sommet du Corcovado; Quelle: Wikimedia (online)

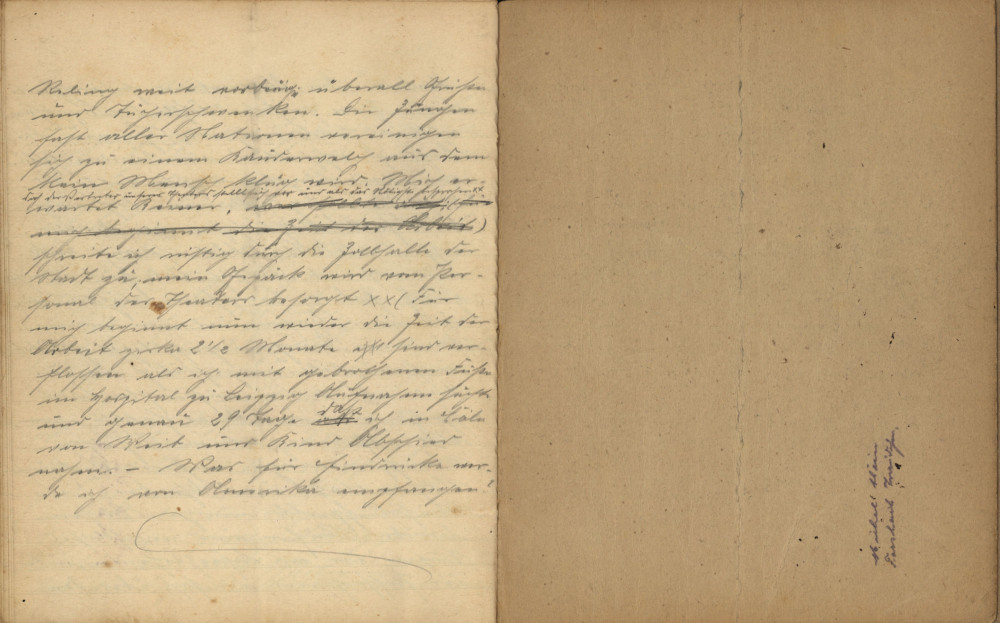

Unser Dampfer selbst wird bald der Schauplatz regen Lebens; Passagiere gehen und kommen, die schon mehrmals erwähnte Künstlergesellschaft beginnt hier ihre Tournee. Dieselbe besteht aus 20 Personen und führt 156 [unleserlich] mit sich. Dass eine solche Gesellschaft zu engagieren, schon ein Unternehmen bedeutet, viel Umsicht und Arbeit erfordert, ist selbstverständlich. Die Reise alleine kostete 52.000 Franken. Als ich durch das Zwischendeck zum Fallreep gehen will, bemerkt mich der arme gefangene Schauspieler, ich bemitleide ihn herzlich und während er mir durch eine schmale Spalte der Fensternische seine Hand entgegenstreckt, bittet er mich, den Schiffsarzt zu verständigen, dabei besorgt fragend, ob er auch hier an Land komme, wie man ihm versprochen habe. Während der letzten stürmischen Nacht hatte er laut geschrien und an der Zellentür geschüttelt, seit ca. zweieinhalb Monaten befindet er sich in einer Nervenheilanstalt in Rio. Durch den gegenwärtigen Streik der Hafenarbeiter sind wir eindreiviertel Tage festgehalten, das Verladen besorgen die Heizer und Stewards sowie Zwischendeckpassagiere, die auf Lohn arbeiten.

Der Abend ist [unleserlich]. Ringsum sind die Berge mit kleinen Lichtern übersät, gleich einer schönen Illumination. Den Tag vertreiben wir uns mit Fischfang und fangen einzelne Exzellenzen, denen ein Argentinier die Haut wie einem Kaninchen über den Kopf zieht. Die Kiefer im Maul haben die gleiche Form mit dem Schnabel eines Papageis. An einem ins Maul gehaltenen Stück Holz beißen sie sich so fest, dass man sie dann in die Höhe heben kann, und wenn man sie unter dem Hals kratzt, so bläht sich derselbe auf wie ein Ballon. Der Biss dieser Fische soll giftig und schmerzhalft sein.

Um 5 Uhr abends am nächstfolgenden Tag verlassen wir den schönen Hafen. Die untergehende Sonne vergoldet das herrliche Bild. – Wenn ich doch ein gottbegnadeter Maler wäre, ich würde mich auf einer der kleinen Inseln niederlassen und Rio malen beim Abendrot, reichen Lohnes sicher! – Unter den Fahnengrüßen der Schiffe und Forts beginnen wir die Weiterreise, von rechts herüber grüßt noch die Lorelei und der hohe Zuckerhut [unleserlich] und wo man ein entzückendes Panorama genießt. Langsam senkt sich der Dämmerungsschleier über dieses selten schöne Fleckchen Erde bis am nächsten Morgen, und so täglich in ununterbrochener Reihenfolge die Sonne den Vorhang hebt zum Ergötzen ozeanmüder Reisender.

Nimmermüde … wieder zwei Tage … der Kiel, die Wellen des Ozeans … die Schiffsschraube, tiefe Furchen, wohl selten hat sie so schwer zu treiben gehabt.

Von einem in der stürmischen Nacht verunglückten spanischen Dampfer nahmen wir 530 Auswanderer an Bord; von unserer Besatzung wurde ein Mann am selben Morgen vermisst, sicher ist er von einer Welle über Deck gespült worden. Oder sollte er freiwillig den Tod gesucht haben? Der Dienst auf einem Schiff ist hart und aufreibend, und besonders die Heizer haben ein schweres Brot. Vier Stunden Arbeit wechseln mit vier Stunden Ruhe, unten bei dem Feuer ist es glühend heiß und wenig Luftzutritt, das Wasser soll nur angewärmt getrunken werden. Wie oft kommt es nach den Berichten von Mitreisenden vor, dass einer der Armen den labenden Trunk nicht eher vom Munde absetzt, bis er tot zusammenbricht oder dass jemand durch die übergroße Hitze verrückt an Deck und über Bord springt, ohne dass ihn jemand daran hindert. Der Kapitän hält das Schiff selten an, da dem Unglücklichen doch nicht mehr zu helfen ist. Wer sterben will, mag sterben. Man nennt diese Krankheit den Amoklauf. Nach Reiseberichten kommt dieser Name von den Insulanern im Bismarck-Archipel, wo die Kranken, mitunter durch die Hitze verrückt geworden, solange rennen, bis sie tot zusammenstürzen.

Gleich unterhalb Rios haben wir die heißeste Tropenzone verlassen und merklich werden die Abende nach Passieren des Wendekreises des Steinbocks kühler. Am nächsten Tage, dem 5. Juli, früh 9:30 Uhr fahren wir flussaufwärts nach Santos. Kaum 150 Meter breit, ist der Fluss von feuchten Morast-Ufern eingeschlossen: eine üppige Vegetation herrscht auch hier. Santos besitzt in seiner Umgebung bedeutende Kaffeeplantagen und war noch vor kurzem ein gefährlicher Fieberherd. Wie überall bei den meisten schrecklichen, entstehenden Krankheiten ist die Ursache in großer Unreinlichkeit zu suchen. In Santos starben vor 12-15 Jahren im Sommer schon bis zu 1.000 Menschen am gelben Fieber. Frachtschiffe, die in Santos ankamen, verloren in einigen Tagen zuweilen die ganze Mannschaft, so dass Schiff und Ladung herrenlos wurden. Die Fieberdünste, welche den Sümpfen des Landes entsteigen, fanden in dem Unrat und Schmutz der engen Gassen willkommene Nahrung; ebenso wie die Sümpfe sandten die seichten Flussufer bei der sengenden Hitze diese schreckliche Krankheit aus, welche sich dadurch äußerte, dass sich die Lippen der Kranken gelb färbten und die Leute kurz nach der Ansteckung schon oft in 2 Stunden unter heftigem Fieber und Zuckungen auf offener Straße niederstürzten und starben. Der Leichnam nimmt eine schwarze Färbung an, und die Berührung besonders des Schaums und Auswurfs ist ansteckend. Die Eingeborenen suchten sich durch einen Likör „Paraté“, aus einer Zuckerpflanze gewonnen, dadurch vor Ansteckung zu schützen, indem sie sich Beine und Gesicht damit einrieben; doch das Hauptwerk hat die brasilianische Regierung damit getan, dass sie das Flussbett ausbaggern, auch Sümpfe austrocknen ließ, der Morast wurde desinfiziert; auch die Stadtverwaltung von Santos begegnete später der Seuche durch Reinlichkeit in den Häusern und Erweiterung der Straßen, so dass man heute ungestört einen Spaziergang durch die Stadt machen darf. Am linken Flussufer entlang erstrecken sich die Kais mit Fracht und Zollschuppen, die Straßen schneiden sich meistens rechtwinklig dem Kai zu. Selbst einige schöne Plätze fallen angenehm auf, und wer Durst hat, findet bei einigen deutschen Wirten ein vorzügliches Glas Bier. Hier trennt sich auch unser junger Botaniker.

Als unser Schiff von einem kleinen Boote vom Kai abgezogen wird und unsere Schraube in Tätigkeit tritt, ist im Augenblick der ganze Fluss in eine gelbe Brühe verwandelt. Dicht beim Ufer bemerken wir einige mittelgroße Fische, ein einheimischer Neger erzählt mir, dass dies Exemplare des „Araia“, eines heimtückischen gefährlichen Fisches seien. Dem ahnungslosen Ruderer im ausgehöhlten Baumstamm schlägt er mit seiner sägegleichen Schwanzflosse schwerheilende Wunden.

Die nunmehr schnellwechselnde Temperatur, am Tage ist es sehr heiß und am Abend empfindlich kühl, bringt mir einen empfindlichen Schnupfen, unter dem die Hälfte der Passagiere leidet. Der sehr mürrische und hochnäsige Schiffsarzt hat in den Sprechstunden von 9-10 Uhr und von 3-4 Uhr viel zu tun, besonders die armen Zwischendeckler leiden mit ihren halbnackten Kindern empfindlich unter der zunehmenden Kälte. In der Nacht liegen sie zu fünf bis zehn Mann zusammengekauert beieinander, denn seit den zwei Tagen, die wir Santos verließen, weht ein kalter eisiger Südwind und nur zeitweilig gehen die Passagiere an Deck, um etwas Luft zu schnappen, sobald die Sonne uns für kurze Zeit ihre Strahlen aus dem warmen „Norden“ sendet. Die Deckstühle liegen unbenutzt und zusammengeklappt auf dem Haufen und die Reisenden tragen jetzt vorsorglich warme Unterkleider und Überzieher. Ich habe es bitter gereut, nicht einen warmen Überzieher mitzunehmen, auf See zieht die kalte Luft immer stärker durch die Kleider als auf dem Lande. Auch mein Appetit hat merklich nachgelassen, zu dem Schnupfen gesellte sich Kopfschmerz und starker Husten, doch tröste ich mich in dem Bewusstsein, dass die lange Reise bald zu Ende ist und ich mir in Buenos Aires die ganze Erkältung gründlich austreibe.

Oftmals bin ich erstaunt über den immer gleich gesunden Hunger verschiedener Passagiere; auch nicht bei einer Mahlzeit fehlen sie, als gelte es, für eine vierwöchentliche Hungerkur vorzubereiten. So sitzt z.B. links von mir an der 2. Tafel eine junge Frau; sobald zum Essen geklingelt wird, ist sie unten und kaut mit vollen Backen. Sie ist gut Freund mit dem Steward. „Ich bringe es, so lächelt er sanft zurück.“ Seit einigen Tagen esse ich nur höchstens einen Teller Suppe, woran wohl auch die böse Erkältung schuld sein mag.

Wir brauchen nur noch eine Nacht bis zum Reiseziel; am 8. Juli morgens sind wir in Montevideo angekommen und um 9 Uhr Abend setzt sich die Schraube zum letzten Mal in Bewegung. Wir fahren die schmale Bucht des Rio de la Plata hinauf. Es ist Ebbe und man sagt, dass der Kiel den Schlamm am Boden des Flussbettes streife, wohl möglich, denn um 12 Uhr nachts gibts plötzlich einen Ruck und für kurze Zeit sitzen wir fest. Doch ist dies immer noch nicht so schlimm als ein Sturm in Rio de la Plata, wo die Schiffe oft, um nicht auf dem Boden zu zerschellen, schnell das offene Meer gewinnen müssen. Die stille Bucht ist sonst ihr Verderben. 7 Uhr früh halten wir, es ist sehr neblig, und man kann kaum 50 Meter weit sehen, das Fahrwasser oder die Straße ist durch Bojen markiert. Wir haben noch 10 Meilen und als der Nebel sich verteilt hat, geht es langsam weiter. Das Wasser ist geringelt und führt Sträucher und viele Pflanzen mit sich, so dass Flächen von 50 Quadratmeter damit bedeckt sind. Jedenfalls ist im Inneren schwerer Regen gefallen; wir sind ja mitten im Winter, der Regenzeit.

Das Schiff wird festlich beflaggt und neben der englischen sind wohl bald die Fahnen aller Schiffsnationen vertreten. Die Argentinier feiern heute eines ihrer größten Feste, die Unabhängigkeitserklärung von Spanien 9 de Julio. Die Luft ist erschüttert von Kanonenschlägen, wir fürchten wegen des Festes nicht landen zu können. Doch um 1:30 Uhr mittags sehen wir die Umrisse der Stadt. Alles ist auf Deck und erfreut, endlich das Ziel erreicht zu haben. Langsam nähern wir uns dem Hafen und von einem kleinen Dampfer geschleppt, gleitet unsere „Nile“ majestätisch an den Kai. Auf der äußeren Landspitze und am Kai selbst wohnt eine große Menschenmenge unserer Ankunft nachmittags um 3 Uhr bei. Die Musik spielt einige Weisen, lautes Rufen und ängstliches Suchen der am Ufer Stehenden, unter den Passagieren, die sich über die Reling weit vorbeugen, überall Grüßen und Tücher-Schwenken. Die Zungen fast aller Nationen vereinigen sich zu einem Kauderwelsch, aus dem kein Mensch klug wird.

Mich erwartet keiner, doch der Vertreter unseres Theaters stellt sich vor, und als das Nötigste gesprochen ist, schreite ich rüstig durch die Zollhalle der Stadt zu. Mein Gepäck wird von dem Personal des Theaters besorgt. Für mich beginnt nun wieder die Zeit der Arbeit, zirka zwei Monate sind verflossen, als ich mit gebrochenen Füßen im Hospital zu Leipzig Aufnahme suchte und genau 29 Tage, dass ich in Köln von Weib und Kind Abschied nahm. – Was für Eindrücke werde ich von Amerika empfangen?

[Die Transkription des handschriftlichen Originalmanuskriptes von Heinrich Weber realisierte Sandra Baecke vom Atelier für Transkriptionen – Alte deutsche Schriften übertragen.]

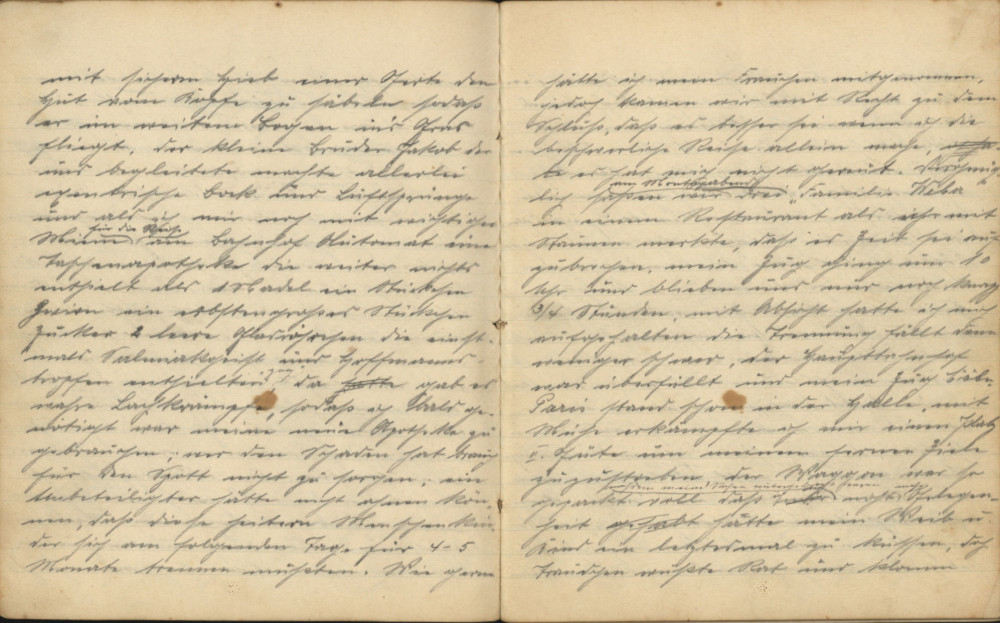

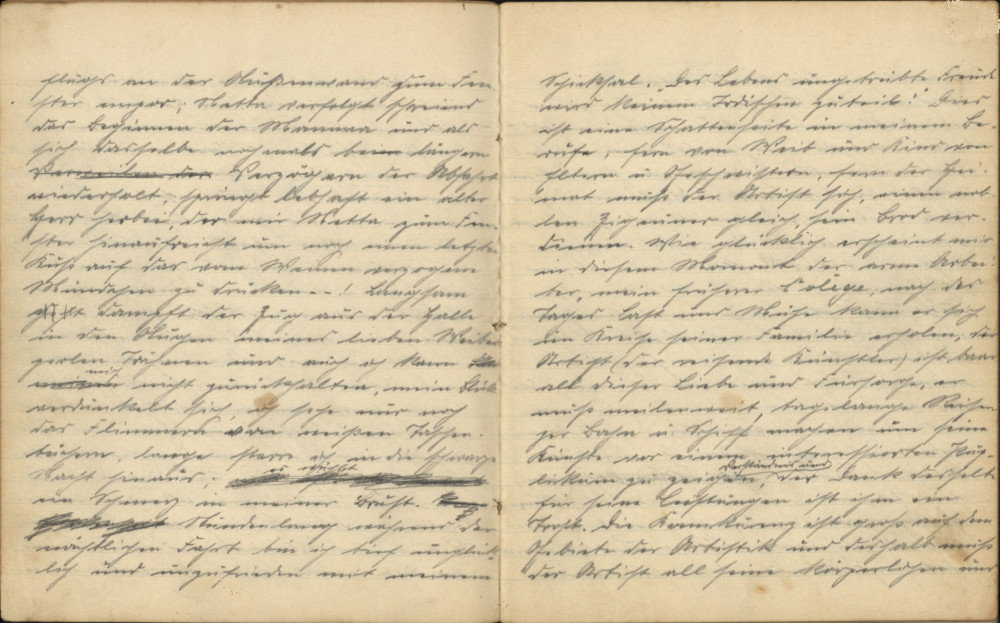

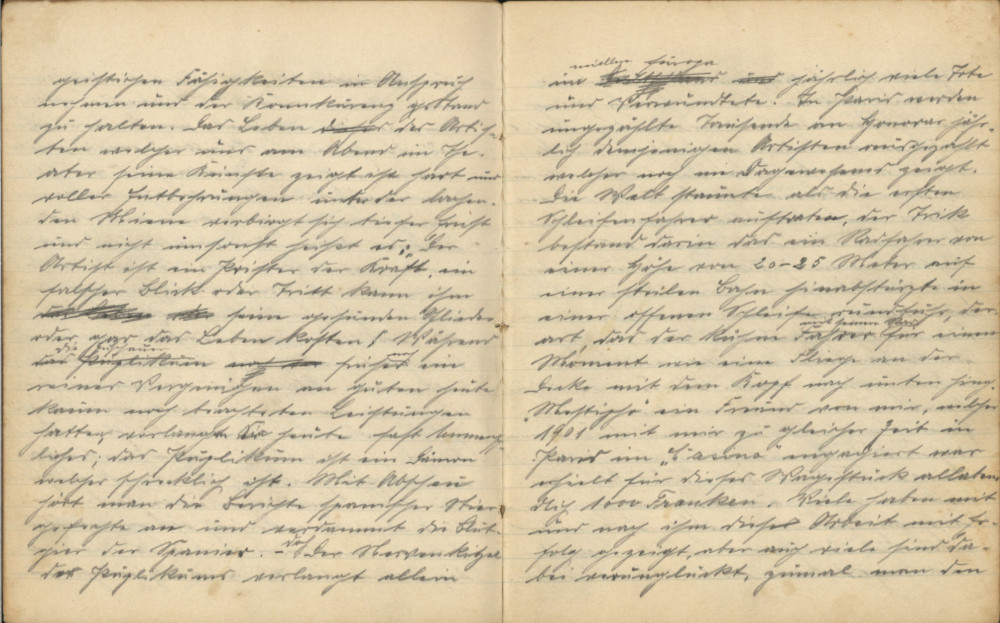

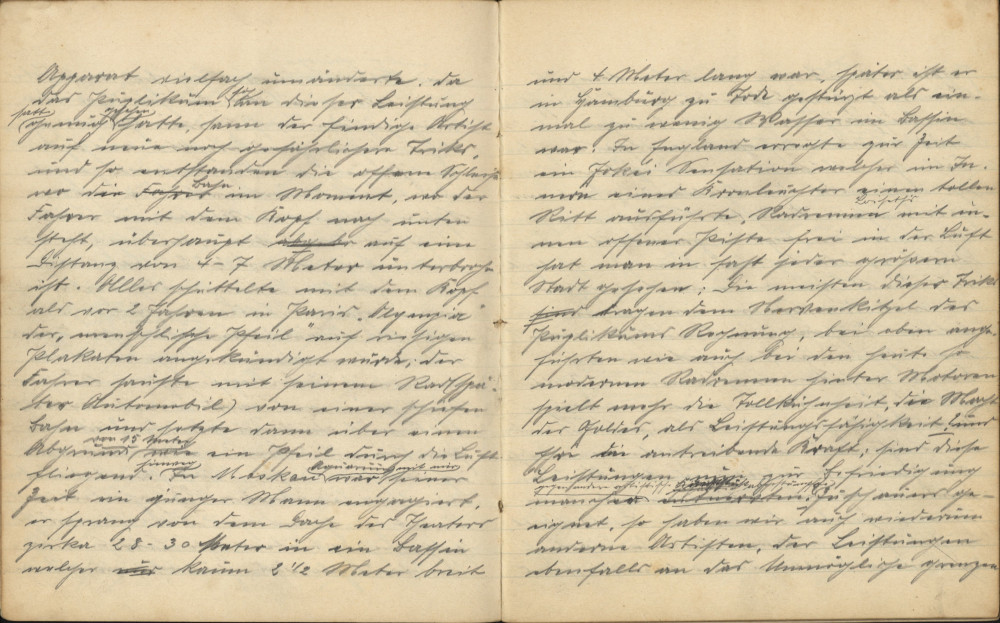

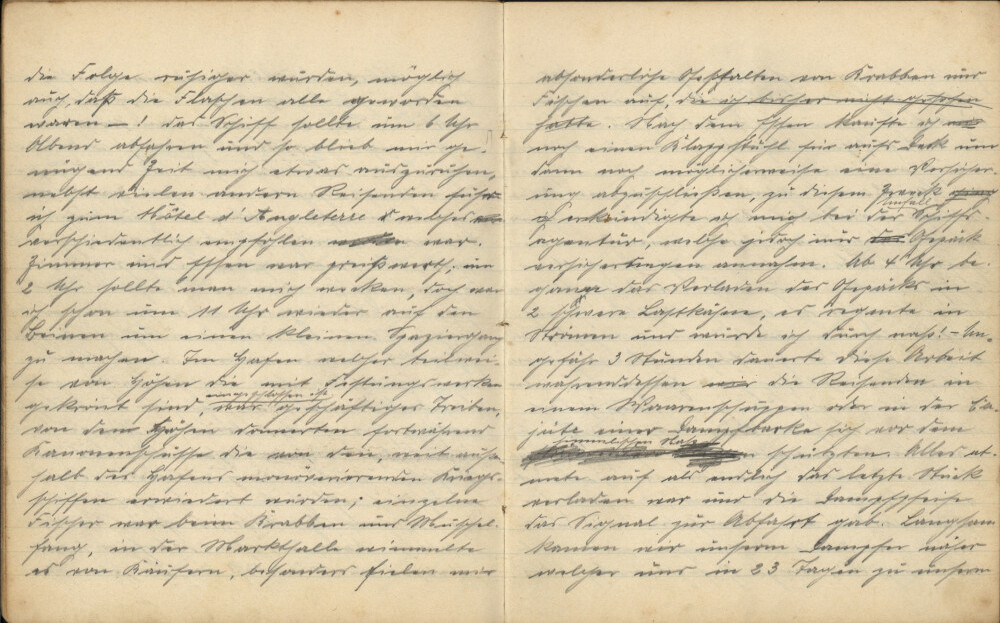

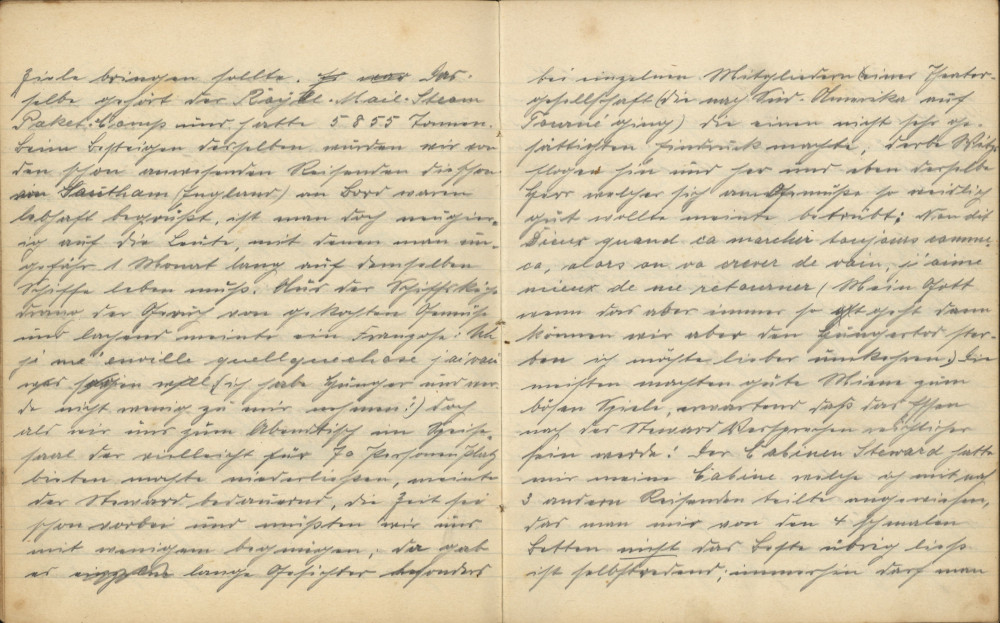

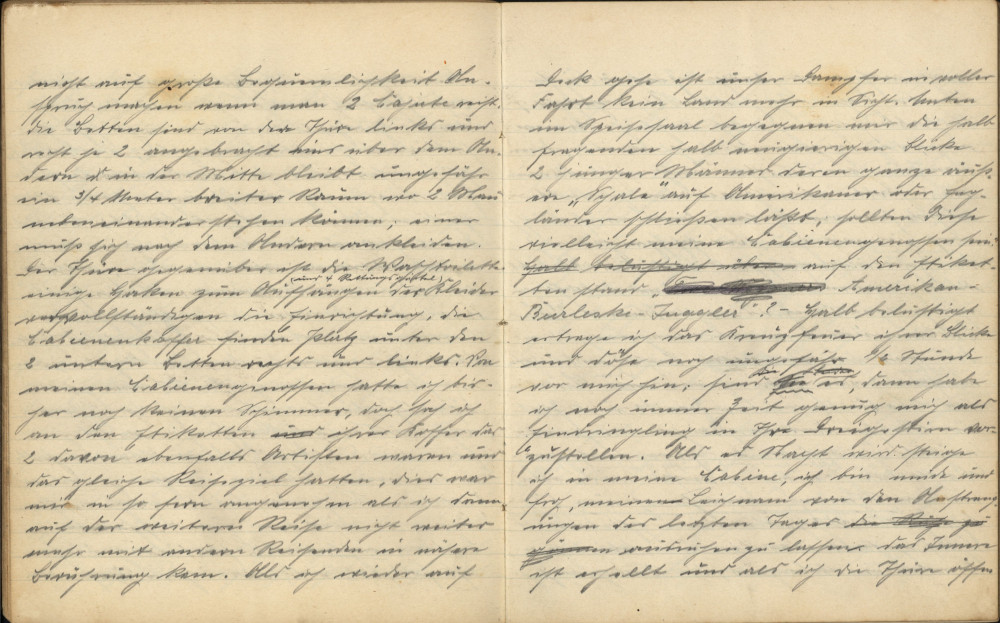

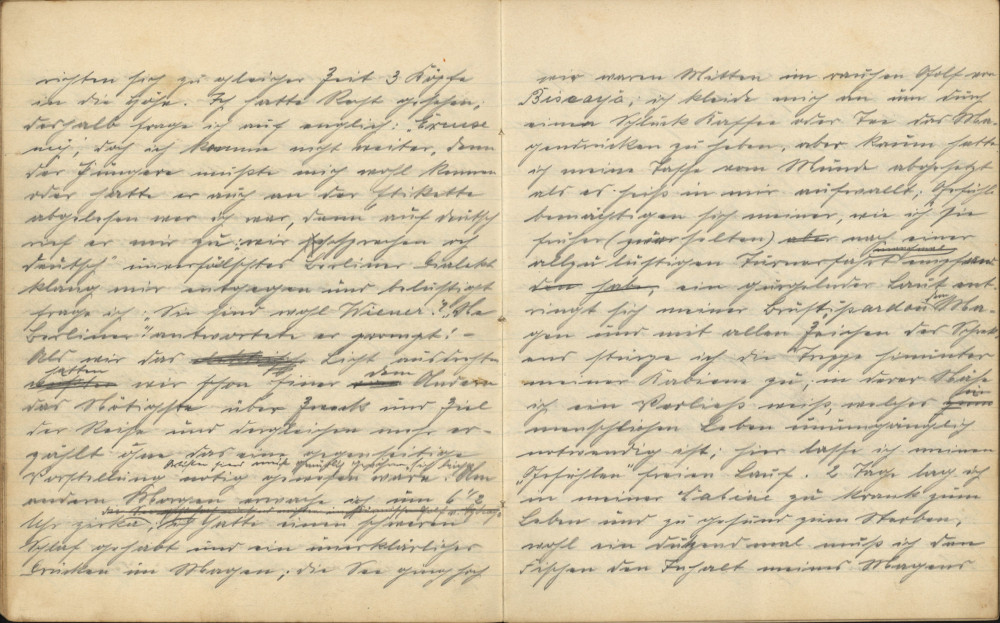

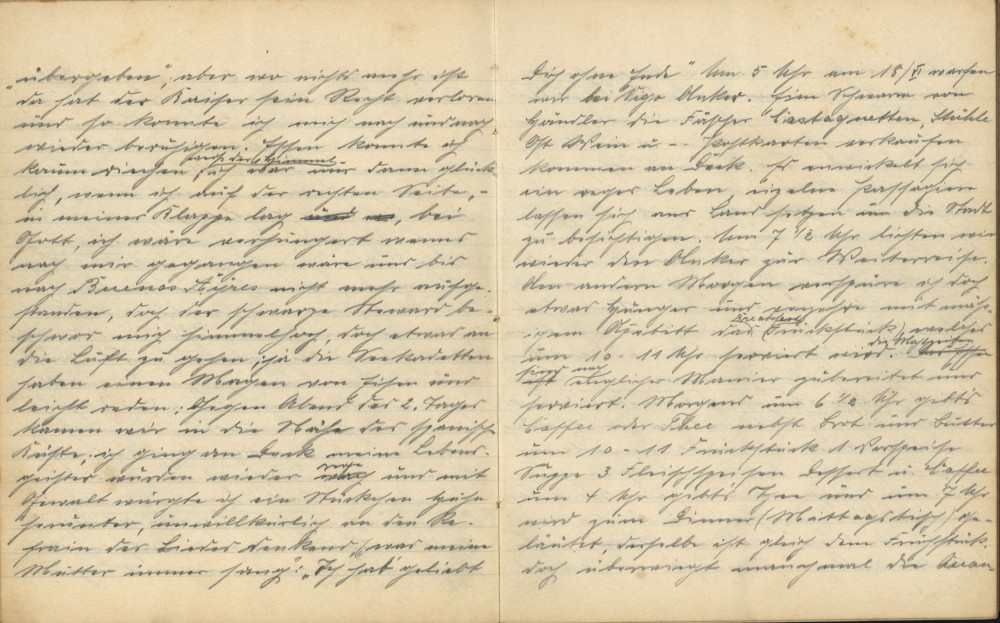

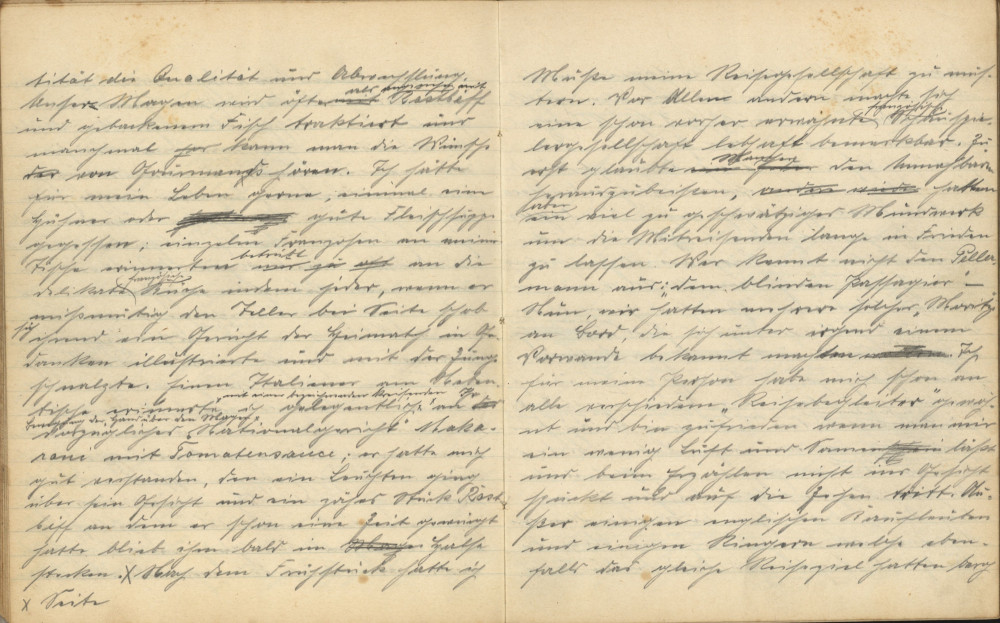

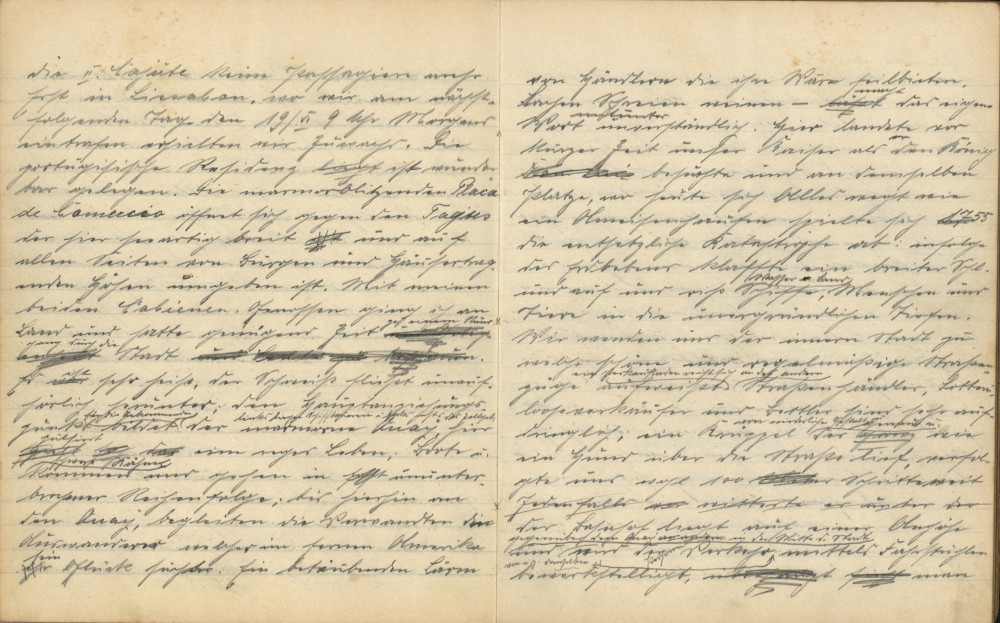

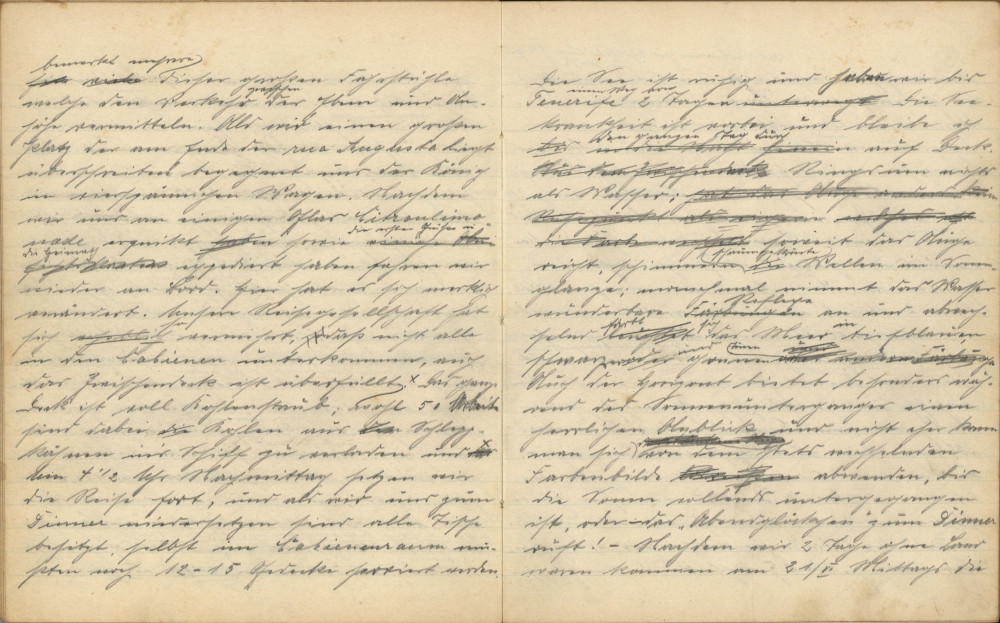

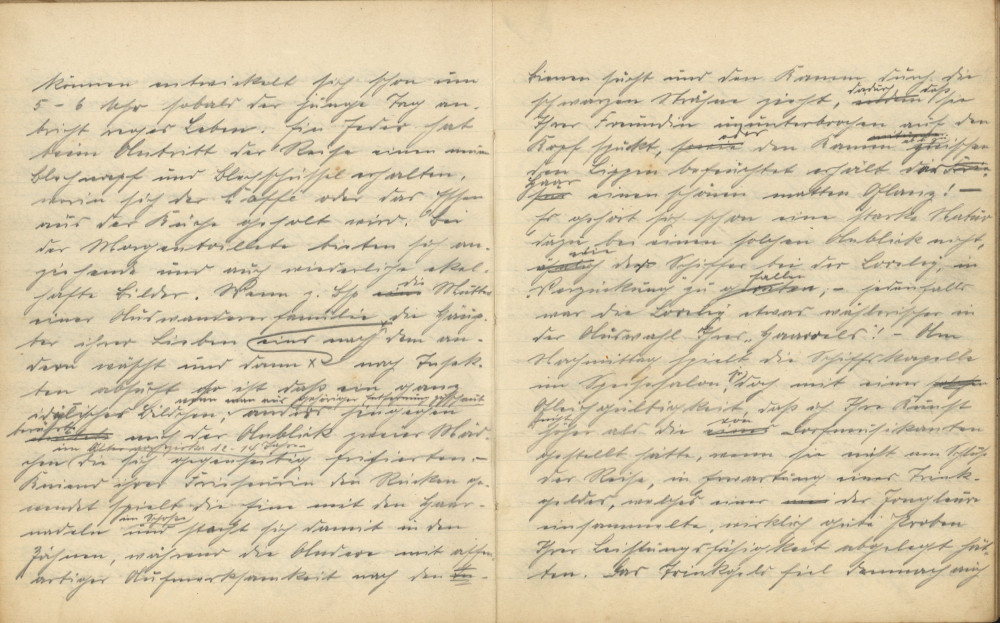

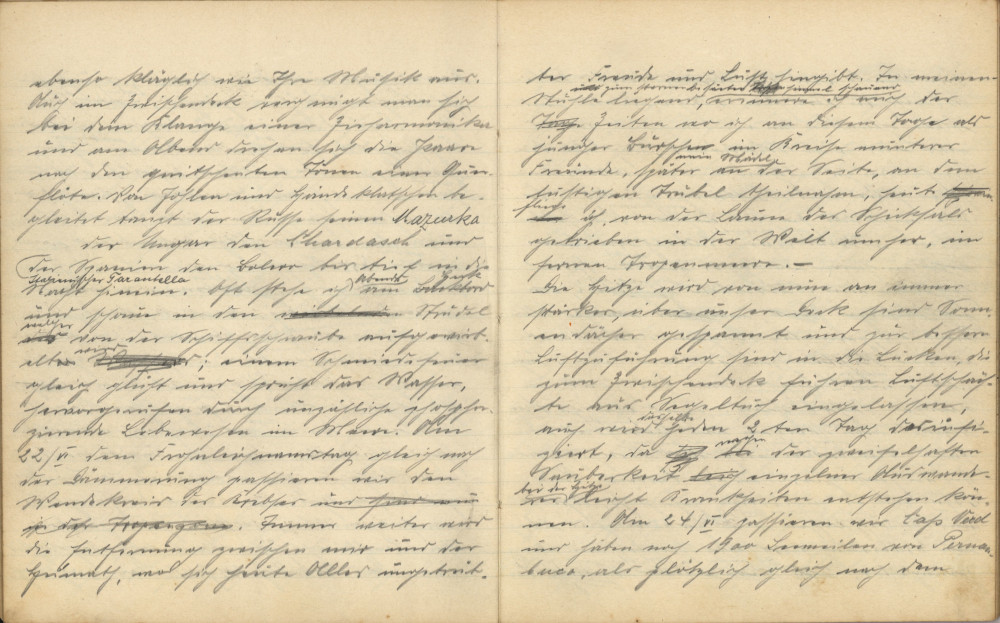

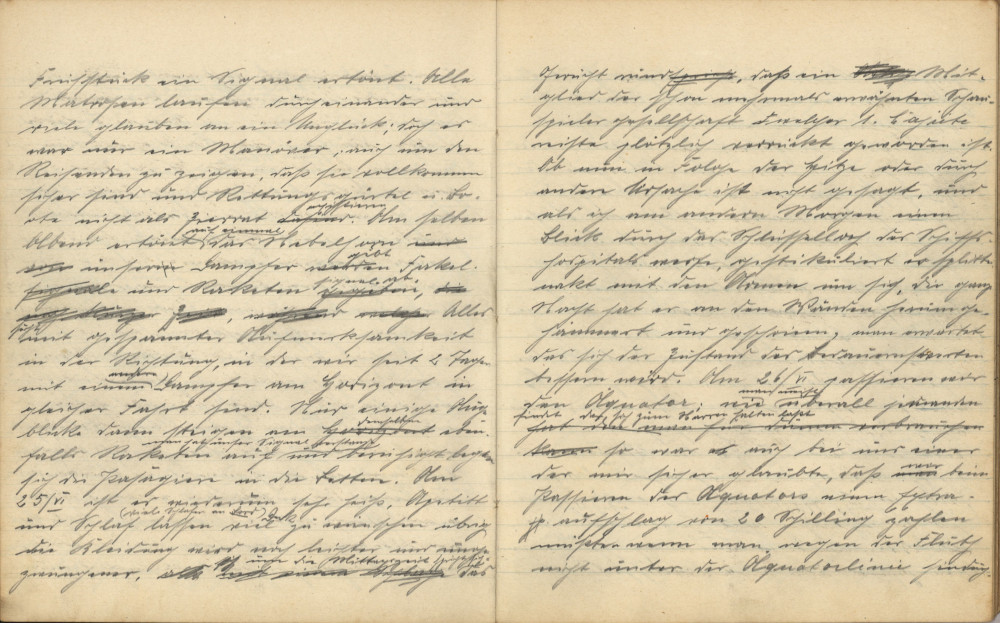

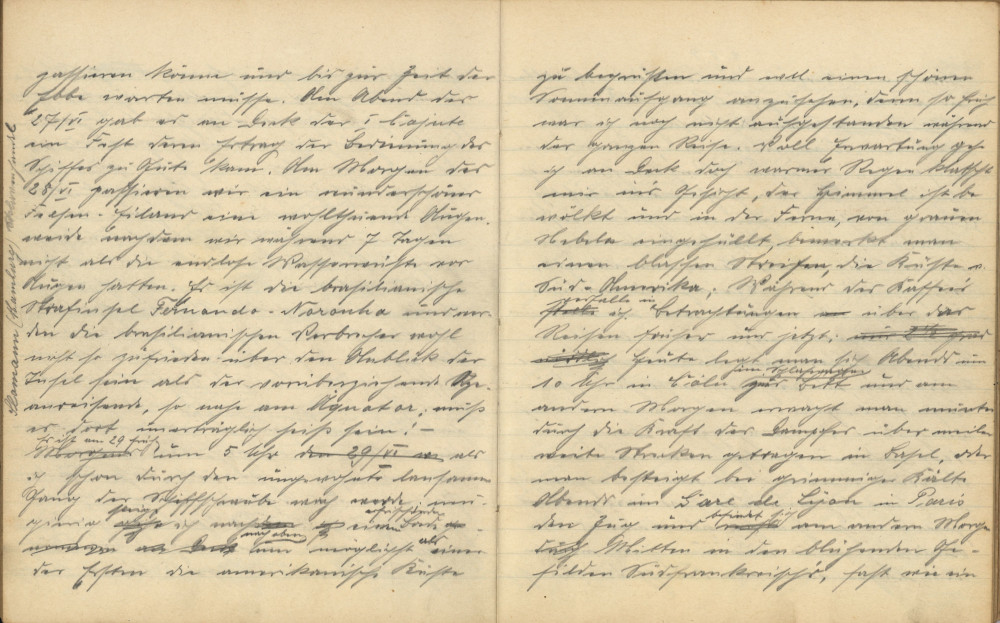

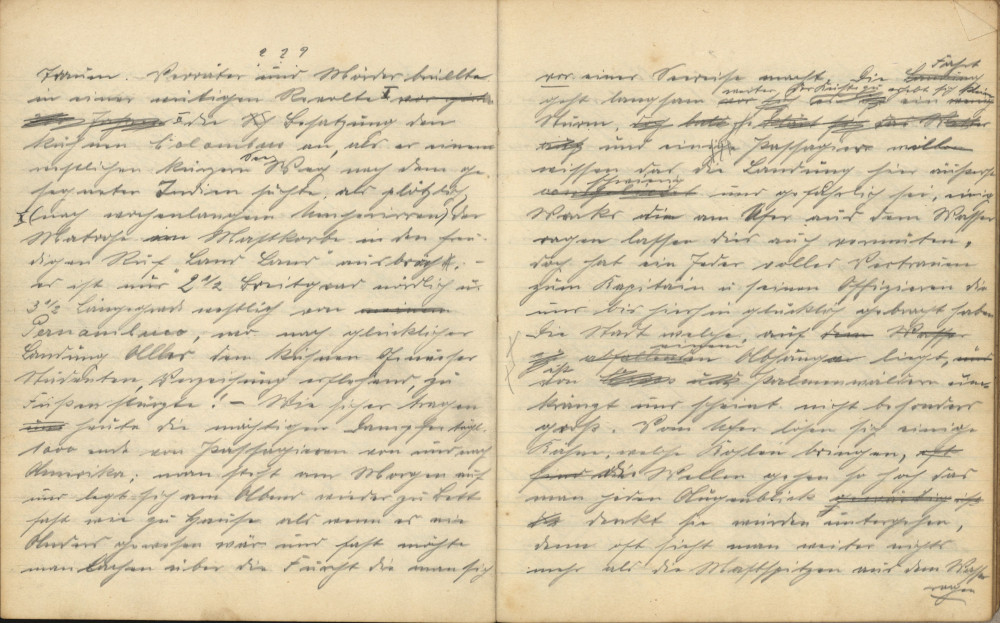

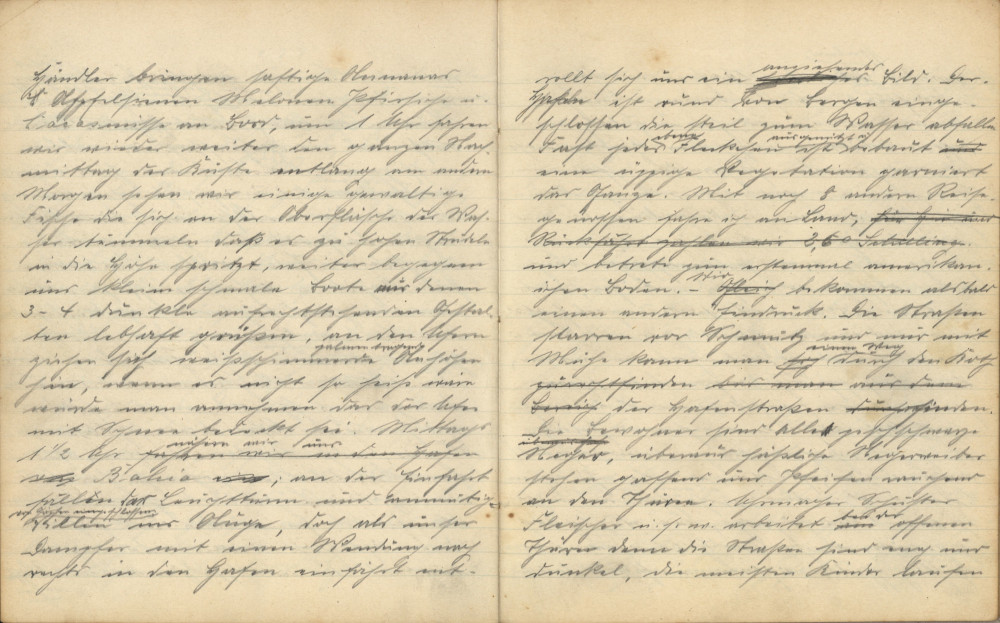

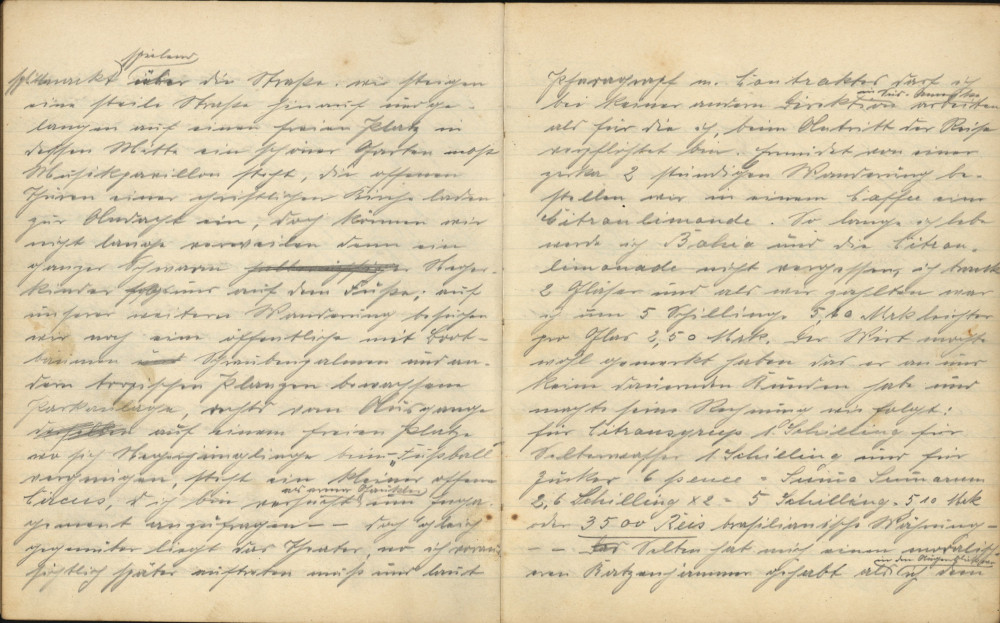

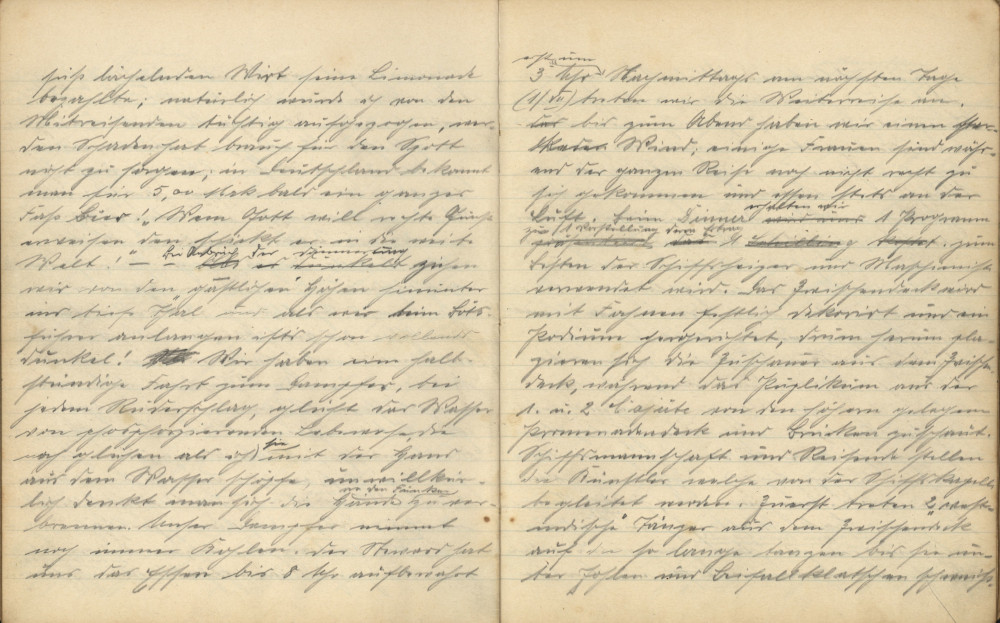

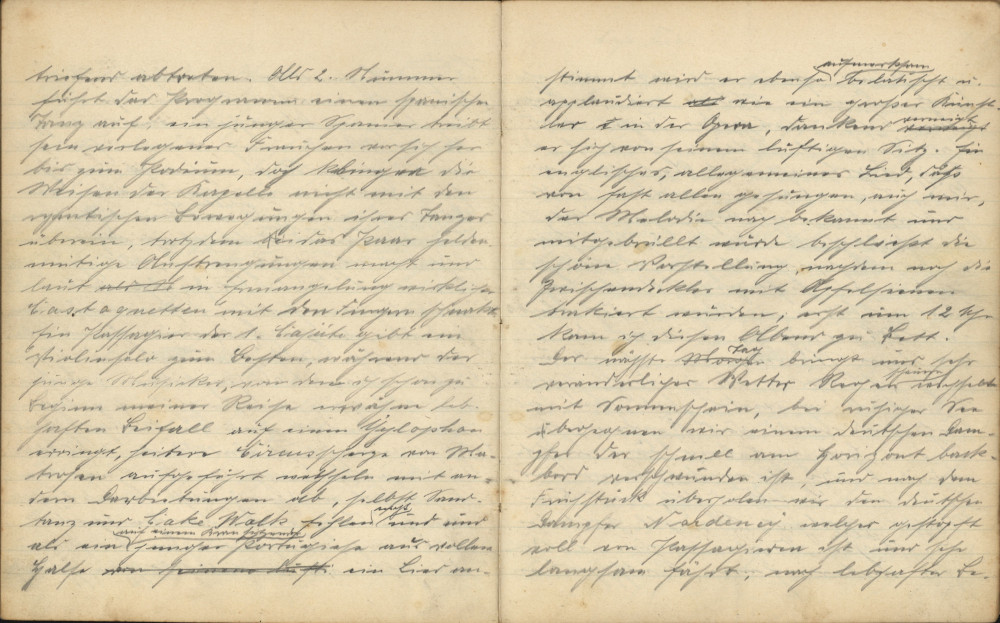

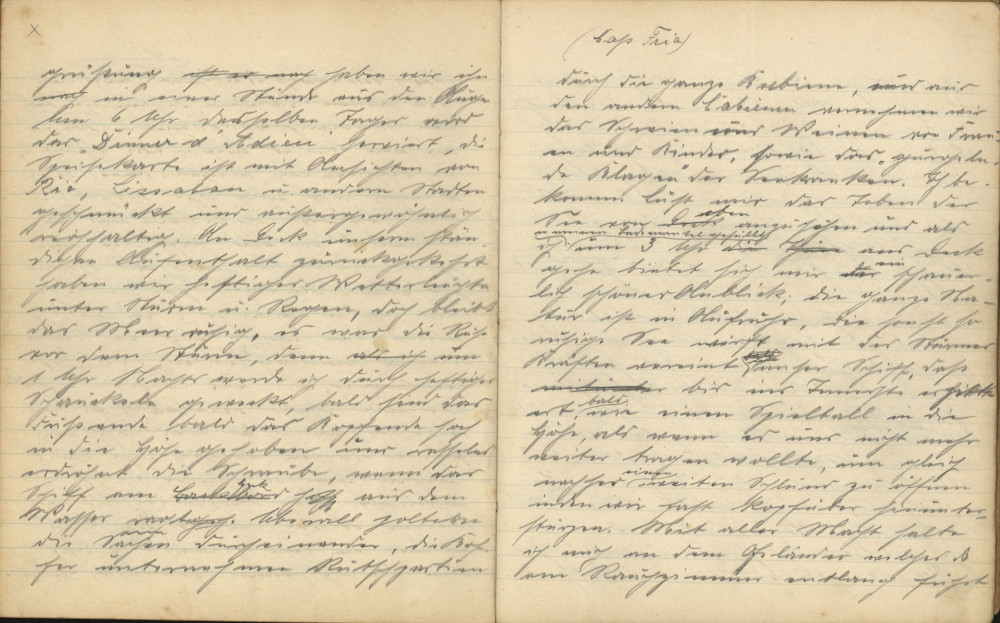

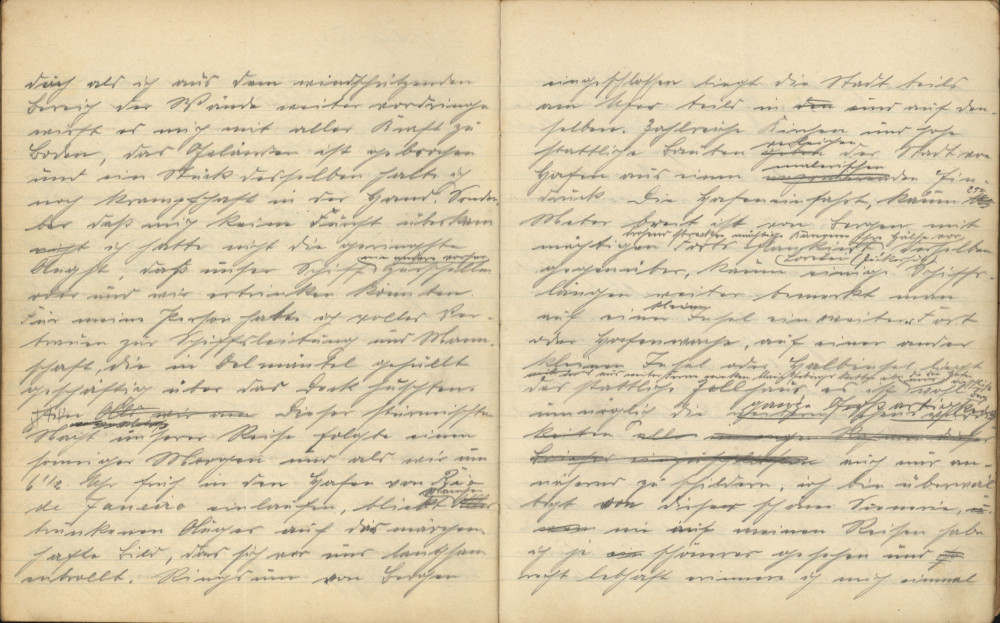

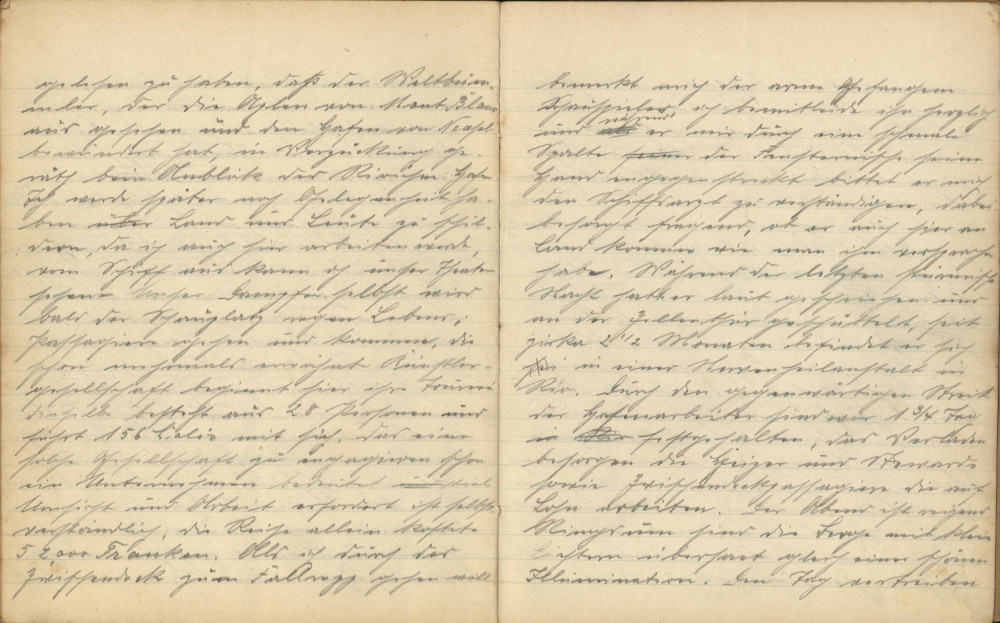

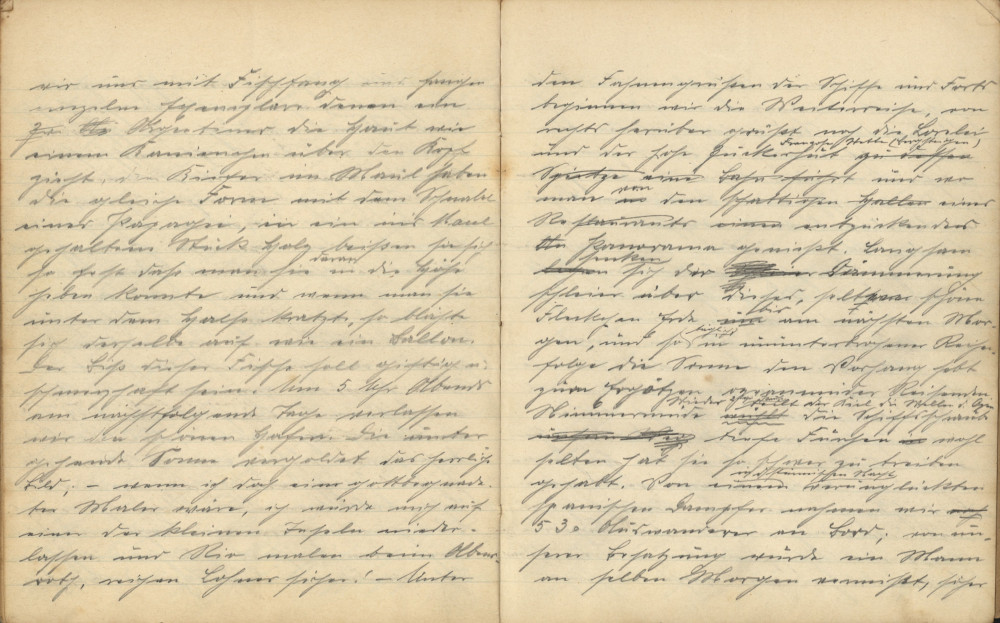

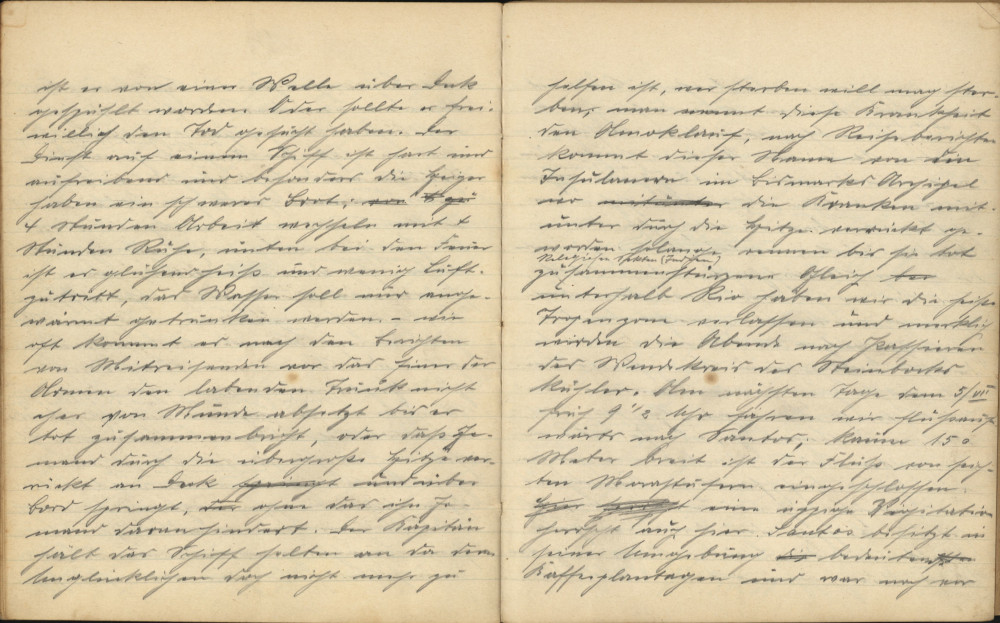

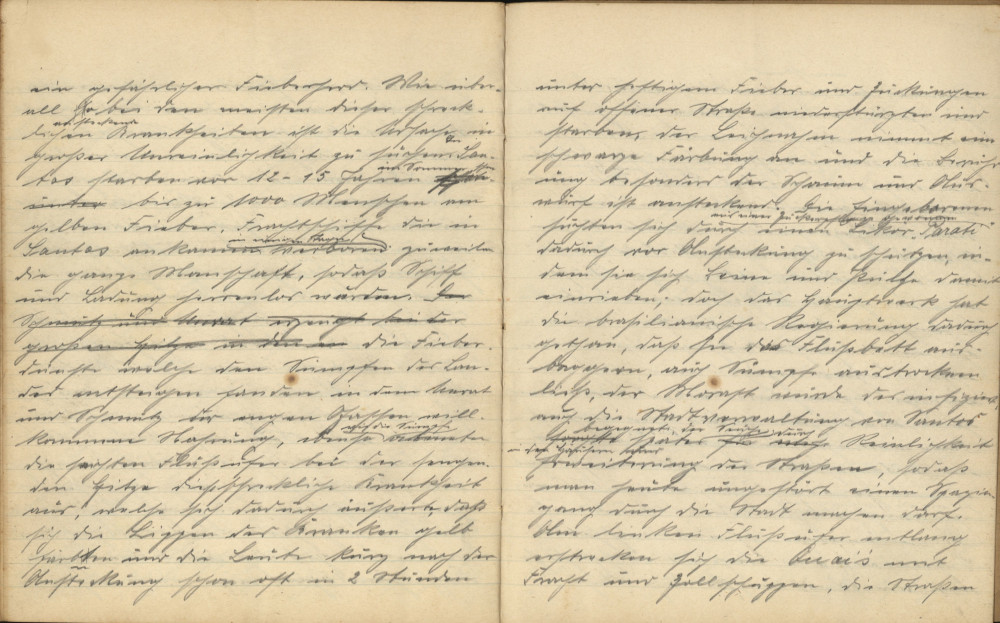

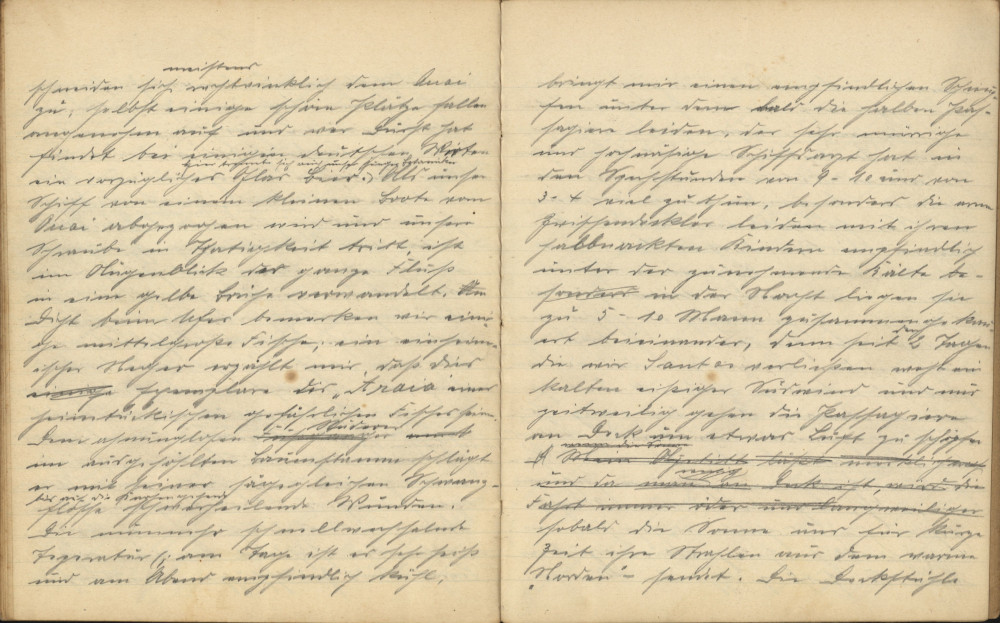

Handschriftliches Reisetagebuch von Heinrich Weber; 1905; Sammlung privat

* * *